研究背景

高分子材料の幅広い時空間スケールにわたる階層構造や動的特性の解明・制御を通じて、極低温用材料、フォトニック材料、ナノファイバー材料、リチウムイオン電池部材料材料など、

「エネルギー」「環境」「ナノ構造制御」に関わる高機能複合材料開発の基礎から応用に関する研究を行っています。特に、最先端の構造解析技術や力学物性評価法を駆使することで、

プラスチックの各種物性を正確に把握し、力学物性を構造論的に理解することを目的としています。

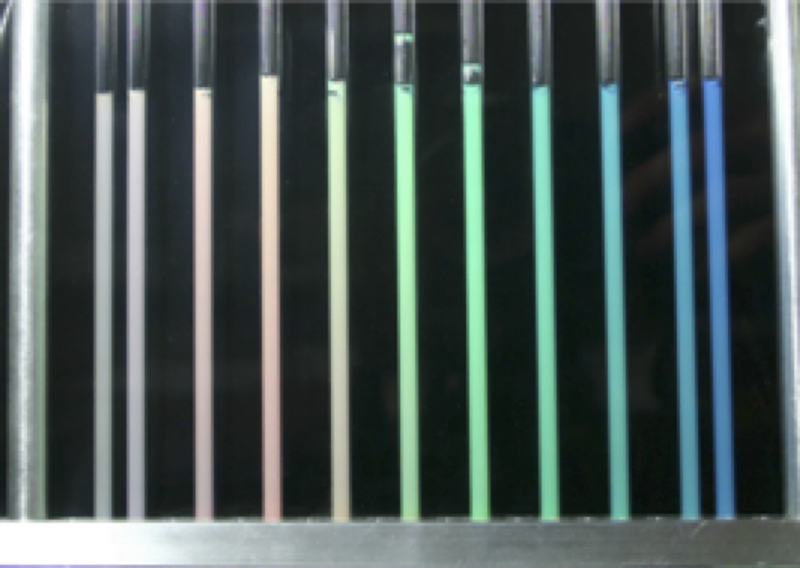

ポリシランによるポリオレフィンの物性改質技術の開発

当研究室では,ポリシラン(PMPS)の添加により,ポリプロピレン(PP)を始めとする各種ポリオレフィン材料の物性を改質できる効果を見出しました。 例えば,PP融着時にPMPSを少量塗布すると,その融着エネルギーは塗布しない場合と比べて増加し,また融着できる温度も低下することができます(右図参照)。ポリオレフィンは私達の身の回りで多く使われているものの,効果的な改質剤が少なく,今後多様な用途展開が期待されます(同じシリコン系材料であるシリコーンオイルには,このような特性はありません)。

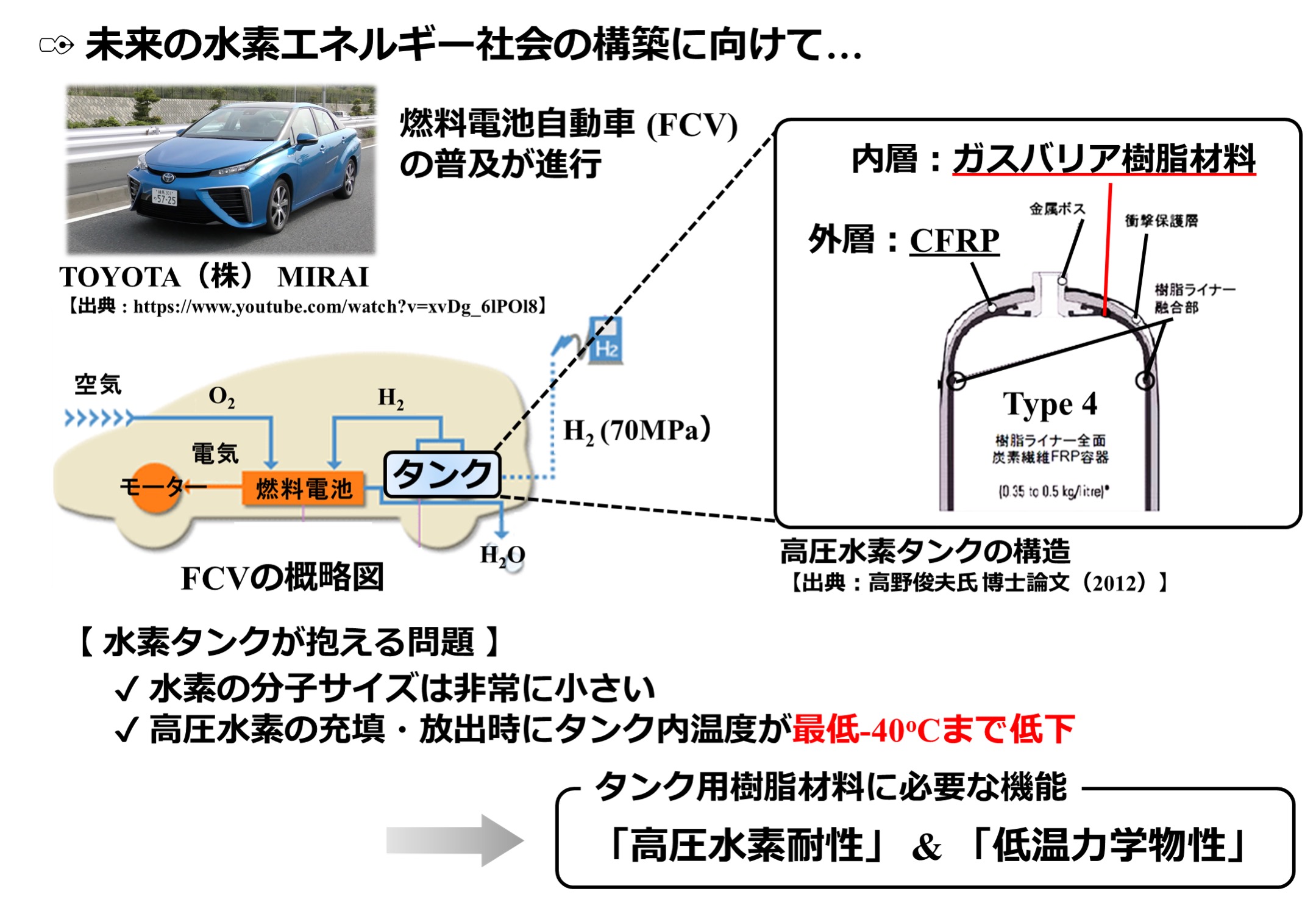

水素貯蔵タンクに用いる新規高分子材料の開発 (NEDO事業)

未来の水素エネルギー社会の構築に向けて、水素ガスを貯蔵するタンクを開発することは必要不可欠な課題です。 しかし、一般的な材料は非常に小さな分子サイズである水素ガスの透過を防ぐことが非常に困難であり、水素ガスバリア性に優れた材料の開発が求められています。 加えて、高圧の水素ガスを充填・放出時にタンク内温度が最低-40℃に低下することから、低温でも優れた物性を発揮することが求められます。 本研究室では、上記のような「高圧水素耐性」と「低温力学物性」の両方に優れた新しいプラスチック材料の開発に取り組んでおり、NEDO事業に参画しながら研究を進めています。 現在では高圧水素耐性に優れるEVOHと低温力学物性に優れるETFEのブレンドに注目し、適切なブレンドを行うことで高圧水素耐性が高く、かつ低温でも簡単には破断に至らない材料を得ることに成功しました。

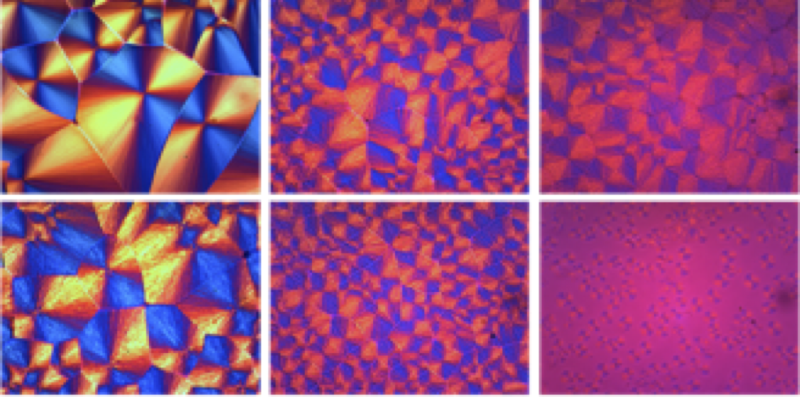

構造形成過程の各種散乱法によるリアルタイム観察

結晶化や液晶化をともなう高分子多成分系材料中の構造は、数オングストロームの結晶格子構造から数mmにも及ぶ球晶構造まで非常に幅広い空間スケールに及びます。 私達の研究室では、さまざまな顕微鏡観察や各種散乱法を相補的に利用することにより、これら構造の形成過程をリアルタイムかつ非破壊で観察することにより、 構造形成メカニズムの解明を行っています。特に、超強力なX線源として放射光を利用した実験に力を入れ、結晶化や液晶化の過程をミリ秒単位で解析する技術を有しています。

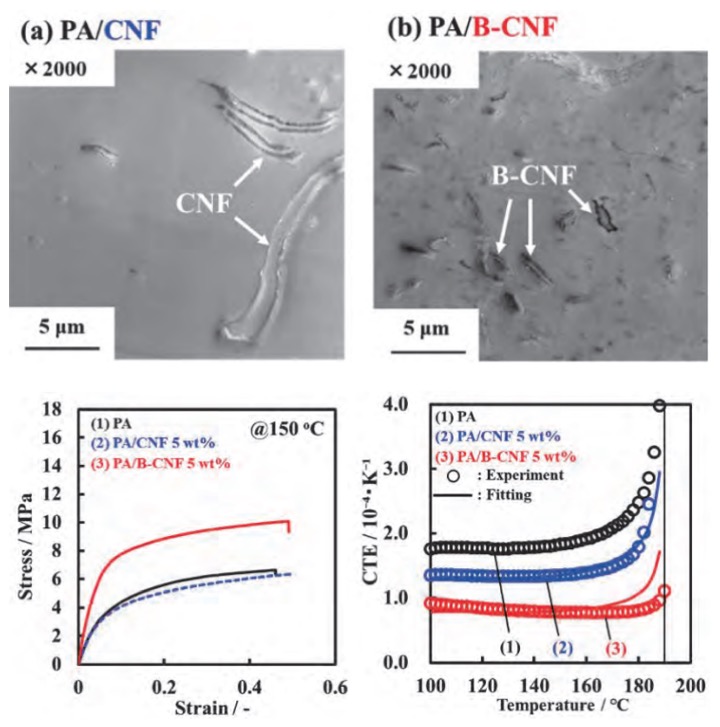

セルロースナノファイバー(CNF)と樹脂複合化技術の開発と物性改質技術

日本が保有する天然資源のうち、実用化が望まれる材料としてセルロースナノファイバーがあります。CNFは軟鋼の約5倍の強度を有し、石英と同程度の低線熱膨張係数を有することから樹脂改質材料としての応用が期待されていますが、 疎水性を有する樹脂とは混ざりにくいという欠点があります。そこで、我々は大阪ガスと共同でCNFの表面をフルオレン含有カルド材料で修飾することにより、分散性を向上させることを見出し、高温領域における樹脂物性改質に効果があることを見出した。

高分子マイクロゲルのコロイド結晶化

直径の揃った粒子の分散系は、体積濃度増加により規則的配列構造を形成することが知られています。一方、高分子ゲルは、温度等の条件を変えることにより体積を大きく変化しうることを特徴とします。私たちは、高分子ゲルから成る数百ナノメートルの粒子分散系を作成し、温度変化に起因する粒径変化によるゲル粒子規則的配列メカニズムの解明を目指しています。

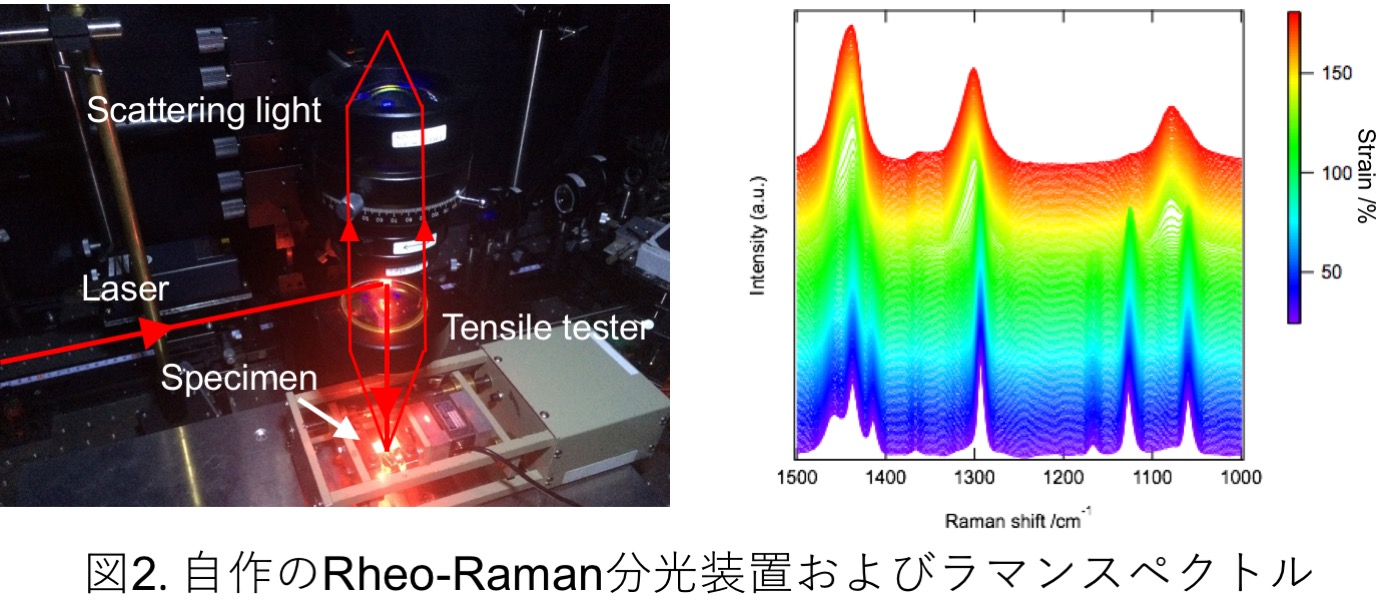

ラマン分光法を用いた高分子の変形・結晶化挙動の直接観察

結晶性高分子の変形過程で生じる内部構造変化を観察するために、 引張試験とラマン分光の同時測定が可能な"Rheo-Raman分光装置"を開発しました。現在用いているRheo-Raman分光装置は、顕微ラマン分光装置内に小型の引張試験機を設置することで、 数秒ごとにラマンスペクトルを測定し、試料の力学応答と直接比較することができます。 この装置を用いることによって、延伸過程における分子鎖の配向状態や 分子鎖に作用する荷重状態、さらにコンホメーションの変化もリアルタイムで 観察することができます。最近ではポリエチレンやポリプロピレンだけでなく、ポリアミド系エラストマーや環状オレフィンコポリマーなど、 さまざまなポリマーの測定を行っています。

プラスチックにおける分解挙動のマルチスケール構造評価 (JSTさきがけ)

プラスチックは今日、我々の日常生活に欠かすことのできない重要な材料となっています。しかし、近年では使用に伴う「劣化」が進行することで、プラスチック製品が突然破壊することや徐々にマイクロプラスチックとして環境に流れ出てしまうことが問題点として指摘されてきました。そのため、プラスチックの劣化メカニズムについて世界中で研究が行われています。しかし、プラスチックは内部にnmスケールからmmスケールまでの幅広いスケールにわたる複雑な構造を有しており、劣化メカニズムを理解することが非常に困難でした。本研究では、我々が有する「精密合成」技術と「レオ・オプティクス」技術を組み合わせることにより、プラスチックの分解挙動をマルチスケールで評価を行い、複雑な劣化のメカニズムを解明することに挑戦します。