材料化学科 学びのポイント

金属・セラミックス・高分子~既存の枠を超えた材料開発~

鋭い観察眼と柔軟な発想を養う実践的な教育カリキュラム

Point 1 材料化学は環境調和型科学

地球環境の保全を考えた循環型社会における材料開発のために、様々な材料の基礎から応用までを総合的に学びます。

Point 2 実験・演習により知識を自分のものに

系統的な実験・演習カリキュラムが、基礎科目から専門科目にいたる材料化学の理解を深めます。

Point 3 学生一人ひとりが研究者~充実した研究環境~

4年次には学生一人ひとりが、異なる研究テーマに取り組み ます。材料化学科の様々な共同研究装置が、個々の研究をサ ポートします。

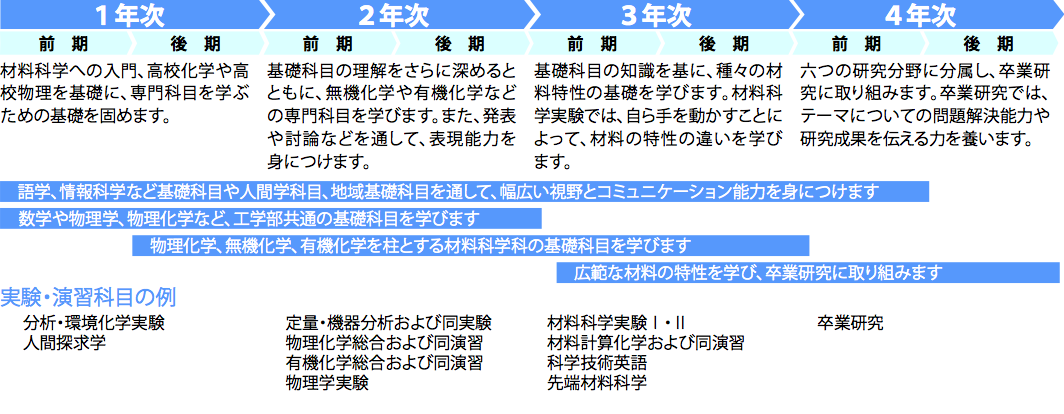

カリキュラムの特徴

新しい材料開発を通じ、自然環境との調和をはかり、科学技術の進歩に中心的役割を担う技術者、研究者の育成を目指す。そのため、金属、セラミックス、半導体などの無機材料から高分子、バイオなどの有機材料、環境調和と資源リサイクルのための材料などの基礎から応用までの教育研究を行う。

材料化学科は、環境と調和した持続可能な人間社会の構築を目指し、科学技術に裏打ちされた材料の進歩に貢献できる、研究者 ・ 技術者の養成を目的としています。 そのため本学科では、学問の基礎の理解と実験や演習などの実践を重視し、無機から有機までの幅広い物質、新エネルギー材料や環境材料などの様々な用途について、基礎から応用にわたる多面的な教育・研究を行い、"モノづくり"や新材料に興味を持ち、自己の能力向上に努める人材の育成を行います。この教育目標を達成するために、次のような学生を求めます。

1.求める学生像

(1)無機から有機までの幅広い物質、新エネルギー材料や環境材料などの様々な領域に強い関心と学びに対する意欲があり、自らの明確な目標設定を継続して行える素養のある人(関心・意欲)

(2)数学、理科(物理と化学)、国語、英語、地理歴史・公民の科目に関して、材料に関する研究者・技術者となるための専門的内容と判断力の修得に必要な高等学校理系卒業レベルの学力を有する人(知識・理解)

(3)今までに得た知識・教養・経験を組み合わせ考える力(応用力)を持ち、また材料開発や新たな現象を類推する力(創造力)の素地があり、化学に対する思考を深めて適切に判断できる能力を伸ばす素養を有する人(思考力・判断力)

(4)問題解決のために、積極的に討議の場に参加でき、与えられた課題に対して論理的に相手を説得でき、リーダーシップを発揮する素養を有する人(積極性・論理的説得力・リーダーシップ力)

(5)主体的に他の人と協働して課題解決に向けた取り組みができ、得られた成果あるいは自分の考えについて自らの言葉で的確に表現し、相手に伝える能力を伸ばす素養を有する人(主体性・協働力・表現力)

2.入学者選抜の基本方針

材料化学科の入学試験では、高等学校までの教育課程を尊重し、基礎学力(知識・理解)を重視します。さらに、高等学校教育や日常生活によって培われた関心・意欲・思考力・判断力・積極性・論理的説得力・主体性・協働力・リーダーシップ力・表現力についても評価します。このため、一般選抜(前期日程・後期日程)と特別選抜(学校推薦型選抜A、B、C)を実施し、それぞれ大学入学共通テスト、個別学力試験、グループ討論、個別面接(口頭試問を含む)のいくつかを組み合わせた入学試験を課します。

3.選抜方法

【一般選抜(前期日程・後期日程)】

一般選抜では、確かな基礎学力(知識・理解)と思考力・判断力・積極性・論理的説得力・主体性・協働力・リーダーシップ力・表現力を重視します。このため、大学入学共通テスト [国語・数学・英語・理科(物理、化学)・地歴公民] と個別学力試験 [数学・理科(物理と化学)] に加え、グループ討論を課します。また、主体性等を評価するために志望理由書等を参考資料とします。

【特別選抜(学校推薦型選抜)】

特別選抜(学校推薦型選抜A、B、C)では、確かな基礎学力(知識・理解)に加え、関心・意欲、主体性・協働力、思考力・判断力・表現力を評価します。このため、大学入学共通テストと個別面接(口頭試問を含む)を課します。大学入学共通テストでは、特別選抜(学校推薦型選抜A、C)で国語・数学・英語・理科(物理、化学)・地歴公民を、特別選抜(学校推薦型選抜B)で国語・数学・英語・理科(物理、化学)をそれぞれ課します。

材料化学科は、環境と調和した持続可能な人間社会の構築のために、科学技術に裏打ちされた材料技術の進歩に貢献できる、研究者・技術者を養成するという目的を達成するために、各分野に関する科目を教授するための課程を以下のようなカテゴリーに分けて、カリキュラム(教育課程)を編成しています。

A. 滋賀県立大学の卒業生に共通する学士力を身につけるための科目

A-1.学士としての基本的人間力を身につけるための語学、健康・体力科学、情報科学・処理に関する科目

A-2.人間そのもの、および人間と環境・社会の関係を理解し、科学技術に正しく携わるために必要な広い視野を身につけるための、人間学および地域基礎に関する科目

B. 科学技術への取り組みの背景となる工学部共通科目

B-1.工学についての幅広い視点を身につけるための科目

B-2.事象を論理的かつ定量的に扱うための基礎となる数学に関する科目

C. 多様な材料に共通する内容について学ぶ科目

C-1.材料化学とその応用を俯瞰し材料全体へのイメージを養うことで個々の材料への理解に資する科目

C-2.材料の研究および開発において的確な実験を行い、得られた結果を適切に解釈できるようにするための、分析化学に関係する科目および実験に関する科目

C-3.材料全般に共通する考え方を身につけて応用できるようにするための物理化学系および材料力学系科目

D. 個別の材料について基礎から応用まで学ぶ科目

D-1.主に無機系の材料や複合材料、電子デバイスなどに関連する無機化学および無機・金属材料系の科目

D-2.主に有機系の材料や複合材料、環境調和型材料などに関連する有機化学および有機材料系科目

E. 卒業研究

材料化学の発展にはどのようなアプローチが必要かを、実践を通して学ぶ卒業研究

材料化学科は、環境と調和した持続可能な人間社会の構築のために、科学技術に裏打ちされた材料技術の進歩に貢献できる、研究者・技術者の養成を目的としています。そこで材料化学科は、卒業時点において学生が身につけるべき能力を下記のとおり定めます。これらの能力を獲得し、カリキュラムに規定する所定の単位を修得した上で、材料化学科の定める人材育成目標を達成した者に、学士(工学)の学位を授与します。

A. 「人間」という存在を深く見つめ、人間と環境・社会の関係について地域特性への配慮も含めて多面的に理解し、技術者が社会に対して負っている責任と使命を実践する能力を身につける(思考・判断)

B. 英語や他の外国語で生活および材料化学技術分野に関する必要な情報交信ができる、コミュニケーション基礎能力を身につける(技能・技術)

C. 工学の基礎となる数学、自然科学、情報科学および情報処理についての理解と活用能力を身につける(知識・理解)

D. 工学とその基礎となる学問の幅広い分野に基づいて、技術について俯瞰的に見ることが出来る能力を身につける(興味・関心)

E. 材料の物性、構造や機能、これらの解析方法、および材料製造方法についての、金属、セラミックス、有機材料、高分子材料に共通する基本的な知識と、それを材料開発、プロセス開発に応用する能力を身につける(知識・理解)

F. 様々な材料の特性、製造方法、機能性について、その構造と関係づけて理解し、材料設計およびプロセス設計へと活用できる能力を身につける(知識・理解)

G. 与えられた課題に対して適切な実験計画を立案・遂行して、得られたデータをもとに現象について考察し論理的に説明し記述できる能力、卒業研究などを通して自主的・継続的に学習できる能力、伝えたい専門的内容を論理的で判り易く説明し議論できるコミュニケーション能力等を身につける(思考・判断)(技能・技術)