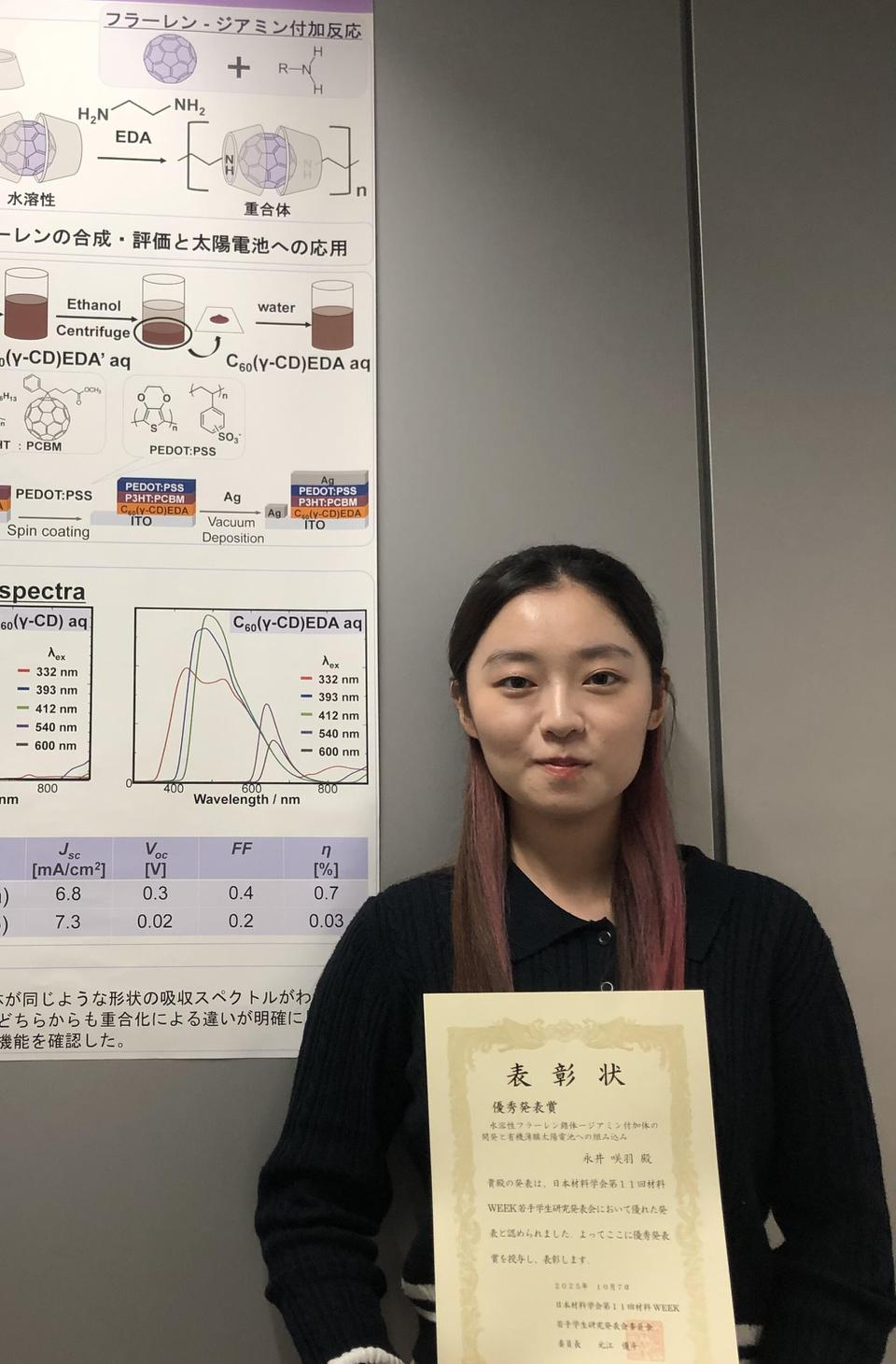

学部4回生の永井咲羽さんが、第11回材料WEEK材料シンポジウム「若手学生研究発表会」において「優秀発表賞」を受賞しました

この賞は、上記シンポジウムでの129件の若手学生研究発表の中から選出された10件の発表に贈られるもので、受賞者の永井さんには表彰状が贈られました。

■題目:水溶性フラーレン錯体-ジアミン付加体の開発と有機薄膜太陽電池への組み込み

■発表者:永井咲羽、奥健夫、秋山毅

■概要:フラーレンC60と環状オリゴ糖であるγ-シクロデキストリンを固体状態で激しく混合して得られる水溶性錯体に、ジアミンを添加して付加体を得ました。この付加体の薄膜を有機薄膜太陽電池に組み込み、n型半導体・電子輸送層として機能することを示しました。

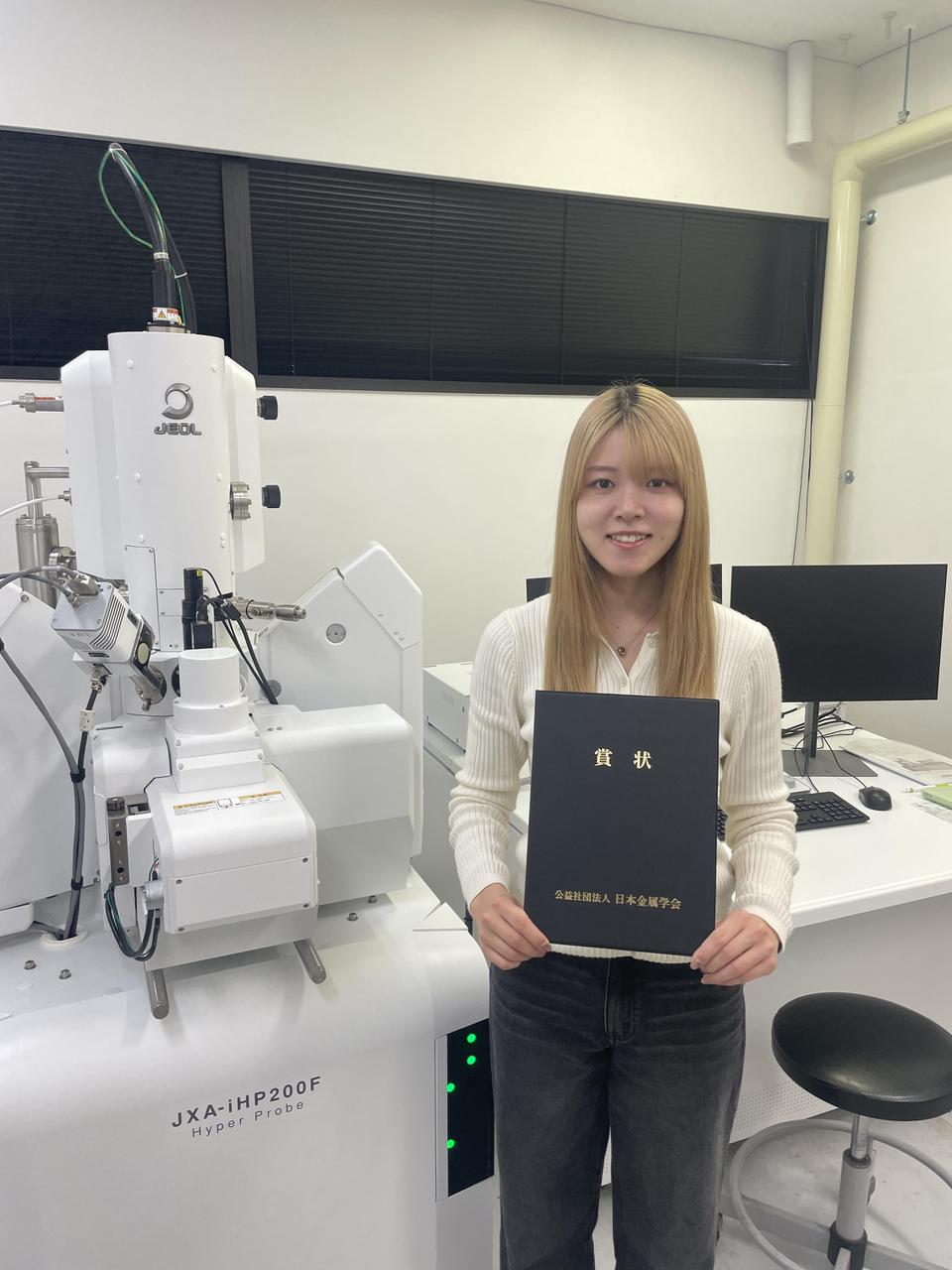

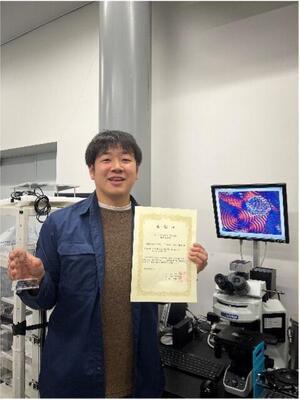

坂元ななみさん(博士前期課程2回生)が日本金属学会で優秀ポスター賞を受賞しました

■題目:電気化学反応下での錫中のマグネシウムの拡散挙動

■発表者:坂元ななみ、仲村龍介、片岡理樹、鈴木健之

■概要:錫(Sn)はマグネシウム(Mg)二次電池の電極素材の候補のひとつです。錫中でのMgの拡散と相変態の挙動は、電極特性の理解の基礎となります。本研究では、二次イオン質量分析法(SIMS)を用いて、Mgの平面および空間的な分布を調査しました。Snの結晶粒界がMgの主要な拡散経路になることを明らかにしました。

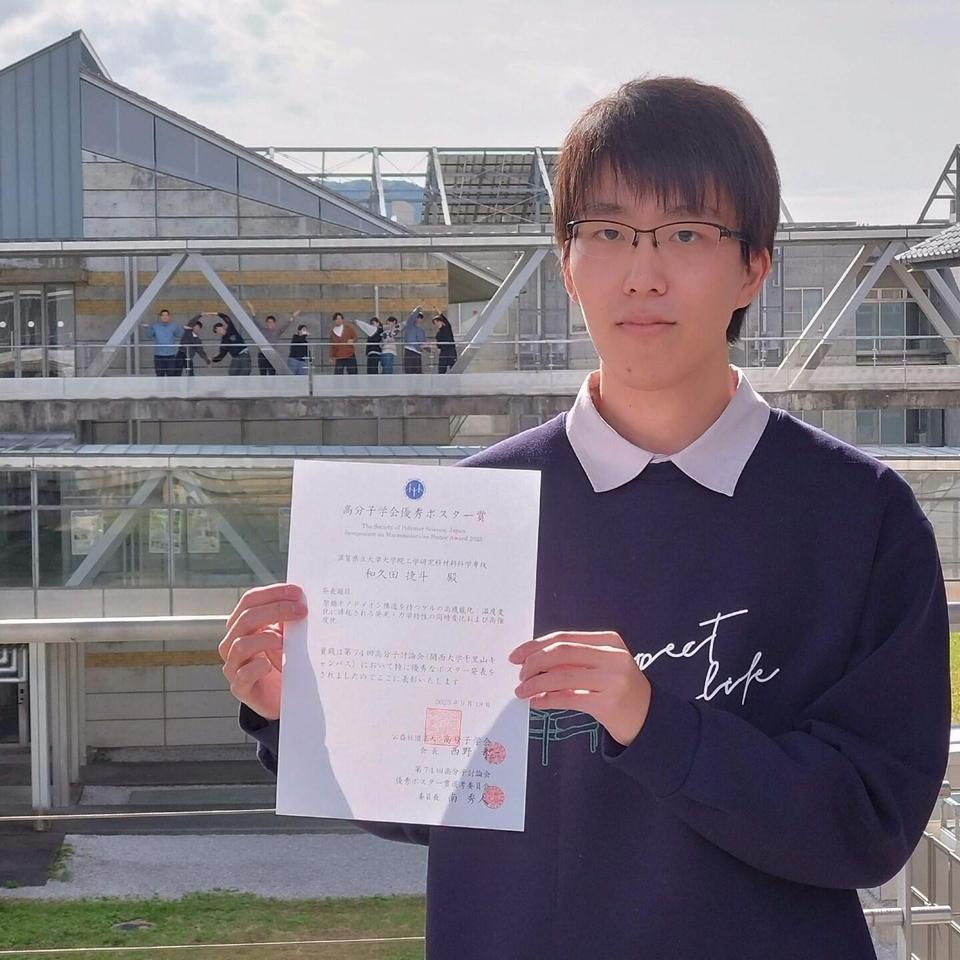

博士前期課程の和久田捷斗さんが第74回高分子討論会優秀ポスター賞を受賞しました

■題目:架橋ナノドメイン構造を持つゲルの高機能化:温度変化に誘起される発光・力学特性の同時変化および高強度化

■発表者:和久田捷斗、伊田翔平、大山雅寿、中島啓嗣、竹下宏樹、上木岳士、金岡鐘局

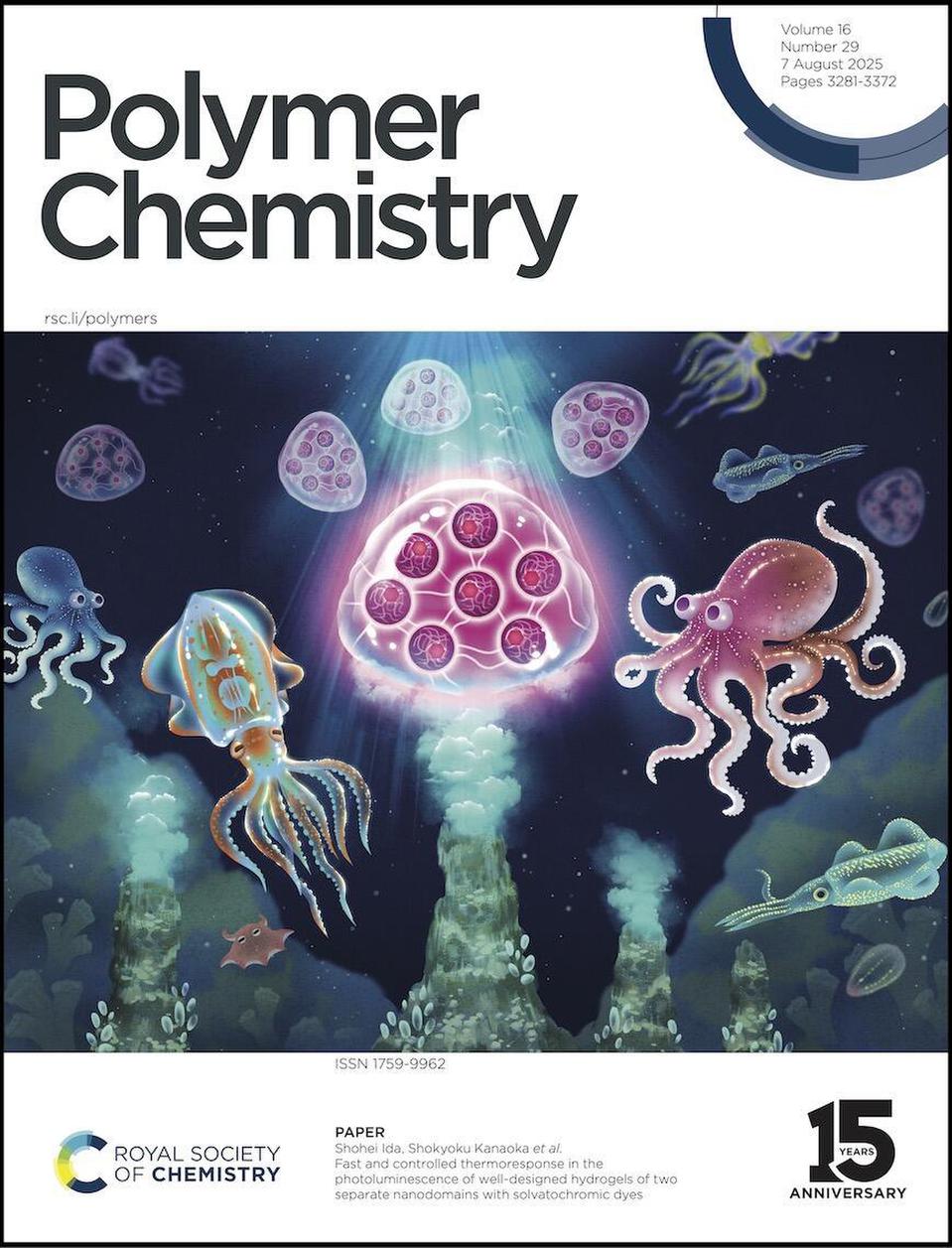

■概要:イカやタコなどの生物は筋肉の動きを利用して体表の色素の環境を変化させることで体色を変化させます。このような生体のゲル状軟組織が見せる振る舞いを人工のゲル材料で実現できれば、新たなセンシング材料やソフトロボットの創出への貢献が期待できます。本研究では内部ナノ構造の設計と色素分子との複合化に基づき、熱刺激に対して素早く色と強さを変化させるゲル材料を実現しました。さらに、内部溶媒の設計による高強度化に向けた取り組みも進めました。なお、和久田さんの研究の一部は、英文学術論文として英国王立化学会が刊行する学術誌「Polymer Chemistry」に掲載され、表紙イラストにも選出されています。

「近江楽座(おうみらくざ)」の"廃棄物バスターズ"がARMA(回転成形)協会から感謝状を授与されました

廃棄物バスターズがマテリアルリサイクル事業の一環として製作している雨水タンクは、「回転成形」という手法を用いて作られています。

9月1日(月曜日)にAssociation of Rotational Moulders Australasia(ARMA)という海外の回転成形協会会員の方々が33名来日し、廃棄物バスターズのメンバーがチームの取り組みについて英語でプレゼンテーションを行いました。

また、ARMA協会のCEOから、廃棄物バスターズの取り組みに対して感謝状が授与されました。

今後も、マテリアルリサイクル活動の一環として雨水タンクの実用化に向けた実験・研究を進めていきますので、廃棄物バスターズの活動を応援していただきますようお願いします。

伊田翔平講師が、Polymer Chemistry誌において「Pioneering Investigator 2025」に選出されました

■題目:Fast and controlled thermoresponse in the photoluminescence of well-designed hydrogels of two separate nanodomains with solvatochromic dyes(ナノドメイン構造を有するヒドロゲルとソルバとクロミック色素の複合化による高速かつ制御可能な温度応答蛍光特性変化)

■著者:和久田捷斗(博士前期課程2回生)、伊田翔平、大山雅寿(滋賀県工業技術総合センター研究員)、中島啓嗣(滋賀県工業技術総合センター研究員)、竹下宏樹、金岡鐘局

■概要:イカやタコなどの生物は筋肉の動きを利用して体表の色素の環境を変化させることで体色を変化させます。このような生体のゲル状軟組織が見せる振る舞いを人工のゲル材料で実現することには、新たなセンシング材料やソフトロボットへの貢献が期待できます。伊田講師らはこれまでに、内部ナノ構造の設計に基づき、熱刺激に対して強さを変化させるヒドロゲルに関する研究を進めてきました。本研究ではこの特性をイカやタコの筋肉の働きに見立てて、周囲の環境に応じて色を変える色素と巧みに複合化することにより、温度変化に対して素早く色と強さを変化させるゲル材料を合成し、構造や特性の評価を行っています。

滋賀テックプラングランプリ2025ファイナリストに大学院学生が代表を務める「パッとSERS」が選出されました

今年度は21チームがグランプリにエントリーし、書類審査を経てファイナリスト9チームがしがぎんホール(大津市・滋賀銀行本店)にてプレゼンテーションを行います。

■チーム名:パッとSERS(サース)

■チームメンバー:

発表者:田中康暉(滋賀県立大学大学院工学研究科修士1年)

チーム員:田中康暉+3名(滋賀県立大学工学部材料化学科4年)

■発表テーマ:「だれでも!どこでも!かんたん!ラマン散乱増強基板」

■概要:電解還元法で作製した広い粒度分布の銀ナノ構造体がラマン散乱光を増強すること(特許登録)によって、口の臭いからどこでも簡単に体調・健康管理ができる社会を目指します。

■技術の応用例:

誰でも、どこにでも、気軽に使えるラマン散乱

将来はスマホケースで健康管理

「滋賀テックプラングランプリ」は、「滋賀発成長産業発掘・育成コンソーシアム※」が運営する「滋賀テックプランター」の研究開発型ベンチャー発掘・育成プログラムです。

※「滋賀発成長産業発掘・育成コンソーシアム」は、滋賀県産業の振興および地域の活性化を目的に、滋賀県、6つの県内大学、2つの地方銀行、公益財団法人滋賀県産業支援プラザ、株式会社リバネスで構成され、研究開発型ベンチャーの発掘・育成や次世代理系人材の育成に取り組んでいます。

材料科学専攻博士前期課程の田中秀治さんが、マテリアルライフ学会「第36回研究発表会,特別講演会」において研究奨励賞を受賞しました

この賞は、大会2日間に行われた教員・社会人を含めた口頭発表の中から、特に優秀と認められた発表に贈られるものです。今回の大会では、審査対象となった口頭発表18件のうち2件が選出され、田中さんの発表がその一つに選ばれました。

■題目:γ線照射による架橋が高密度ポリエチレンの構造と疲労寿命へ及ぼす影響

■発表者:田中秀治、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久、出崎 亮(量子科学技術研究開発機構)

■概要:本研究は、高密度ポリエチレン(HDPE)の繰り返し変形に対する強さ(疲労耐性)を高めるため、放射線の一種であるγ(ガンマ)線を使った改質の可能性とその原理の解明を目指したものです。ガンマ線を当てると、HDPEの結晶化していない部分において架橋が起こり、動きが制限されます。ある程度以上の線量(医療用の滅菌に使われるレベルの放射線量)を照射すると、材料の弾性率や疲労耐性が向上し、繰り返しの力でも壊れにくくなることが分かり、ガンマ線照射がプラスチック材料の長期耐久性を高める有効な方法であることを示しました。

博士前期課程の木村三士朗さんと世古口太貴さんが、プラスチック成形加工学会第36回年次大会において優秀発表賞を受賞しました

これらの賞は、学生による口頭発表およびポスター発表の中から、特に優秀と認められた発表に贈られるものです。今回の大会では、審査対象となった学生口頭発表8件のうち2件が「優秀学生プレゼンテーション賞」に選出され、木村さんの発表がその一つに選ばれました。また、学生ポスター発表65件の中から選ばれた5件の「優秀学生ポスター賞」のうちの一つに、世古口さんの発表が選出されました。二人には、学会初日夜に開催された懇親会の席上で表彰楯が授与されました。

■題目:延伸温度がポリエチレンのひずみ硬化挙動に与える影響の解明

■発表者:木村三士朗、木田拓充、竹下宏樹、徳満勝久

■概要:本研究では、結晶性高分子材料の力学特性のひとつである「ひずみ硬化性」に注目し、その温度依存性を分子レベルで解明することを目的としました。対象として高密度ポリエチレンを用い、一軸延伸中の構造変化を in-situ Raman 分光法により詳細に観察しました。解析の結果、結晶緩和温度以下では、結晶をつなぐタイ鎖が緊張し、その一部に荷重が集中することで、ひずみ硬化が促進されることがわかりました。一方で、結晶緩和温度以上では結晶構造が緩み、分子の滑りやすさが増すことで、応力が分散し、ひずみ硬化性が低下することが明らかとなりました。これらの結果は、結晶性高分子の材料設計を行う上において重要な知見となります。

■題目:X線散乱法とラマン分光法によるエチレン/スチレン/ブタジエン3元共重合体の繰り返し変形挙動のその場解析

■発表者:世古口太貴、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久、会⽥昭⼆郎(株式会社ブリヂストン)

■概要:本研究では、新規熱可塑性エラストマーであるエチレン/スチレン/ブタジエン三元共重合体(ESB)の変形挙動を明らかにするため、引張・除荷を繰り返すサイクル試験中の構造変化をSAXS/WAXSおよびラマン分光法によりその場観察しました。1回目の延伸では、結晶ラメラが配向・積層する非可逆的な構造変化が生じ、これが塑性変形の主な要因であると考えられました。一方、除荷時には非晶領域の収縮と結晶構造の部分的回復により弾性変形が確認されました。2回目以降の延伸では構造変化は可逆的となり、非晶領域を中心とした定常的な変形応答が示され、ESBの力学特性が結晶と非晶領域の協働変形により生じていることが明らかとなりました。

木田拓充講師が第18回CERI若手奨励賞を受賞しました

本学工学部材料化学科の木田拓充講師が日本ゴム協会 第18回CERI若手奨励賞を受賞しました。本賞は日本ゴム協会科学技術奨励賞の一つとして、ゴムおよびプラスチックの評価・加工等の科学技術の進歩に寄与する若手研究者に授与されるものであり、一般財団法人化学物質評価研究機構(CERI)の申出により設立されました。

■題目:Rheo-Raman分光法を用いたゴム・エラストマー材料の力学挙動解析

■概要:ゴムやエラストマー材料は非常に複雑な高次構造を有しており、これらの材料における力学物性を精密に制御するためには、高次構造と力学物性の関係を理解することが非常に重要です。我々はRaman分光法と引張試験機・レオメーターを組み合わせたRheo-Raman分光装置を用いて、ゴムやエラストマー、プラスチック材料の微視的変形挙動を直接観察し、新しい変形メカニズムを解明することに成功しました。

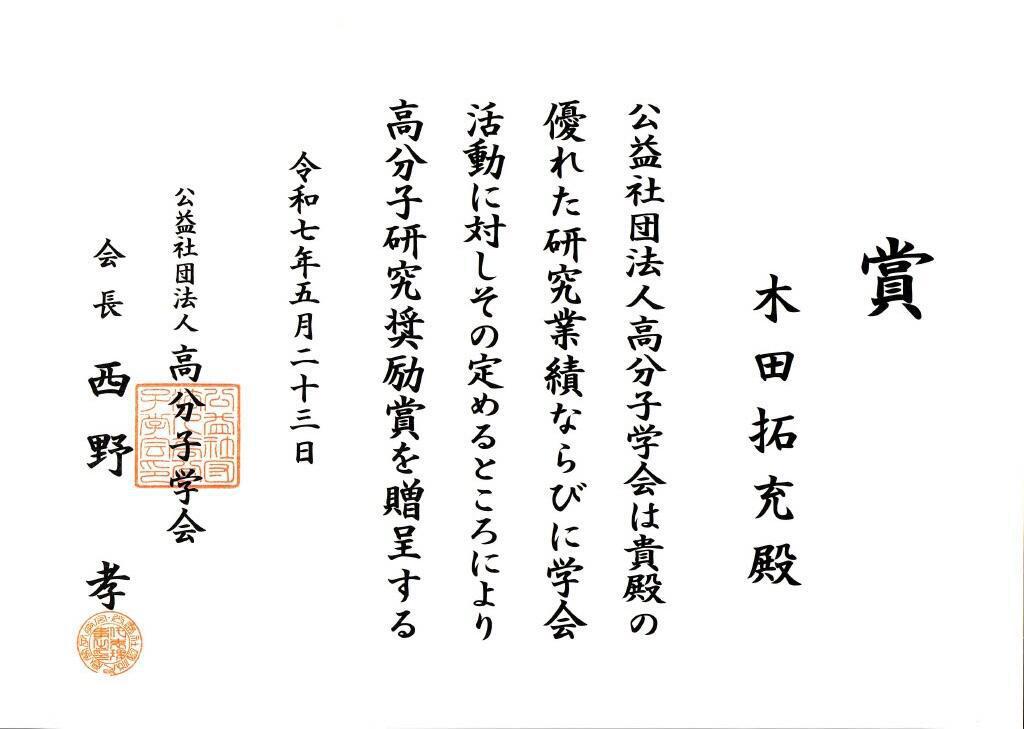

木田拓充講師が高分子研究奨励賞を受賞しました

■題目:Rheo-Raman分光法を用いた結晶性高分子の微視的変形メカニズムの解明

■概要:ポリエチレンに代表される結晶性高分子材料は、安価で軽量、かつ優れた靭性や加工性を有することから、我々の日常生活において欠かすことができない重要な材料です。しかし、結晶性高分子は非常に複雑な高次構造を有しており、力学物性の制御は未だに経験と勘に頼って行われています。我々は引張試験機とRaman分光装置を組み合わせたRheo-Raman分光装置を開発し、さまざまな条件の力学試験過程でラマンスペクトルをその場測定することで、変形過程における微視的変形をリアルタイムで観察することに成功しました。得られた結果を基に、従来よりも強度・靭性を著しく向上する新しい材料設計手法を発見することができました。

木田拓充講師が江野科学振興財団 田中康之ゴム科学賞を受賞しました

前列右端が木田講師

■題目:Rheo-Raman分光法を用いた熱可塑性エラストマー材料の微視的構造・力学挙動の可視化技術開発

■概要:熱可塑性エラストマー材料は剛直で物理架橋を形成するハードセグメント(HS)と、柔軟なソフトセグメント(SS)で構成されており、HSとSSの分率を変えることで力学物性を非常に幅広く制御できることから、スポーツ用品や医療機器として利用されています。一方で、熱可塑性エラストマーは内部に非常に複雑な内部構造を有しており、HS・SS分率と力学物性の関係の理解は簡単ではなく、力学物性の制御は経験と勘に頼って行われています。本研究では、力学試験と顕微Raman分光測定を組み合わせたRheo-Raman分光法を用いて、熱可塑性エラストマーの変形過程で生じる微視的な構造変化や分子鎖の力学応答を評価することで、構造と物性の関係解明に挑みます。特に、マッピング技術を駆使することにより、構造変化や力学応答の空間分布の可視化技術開発に取り組みます。

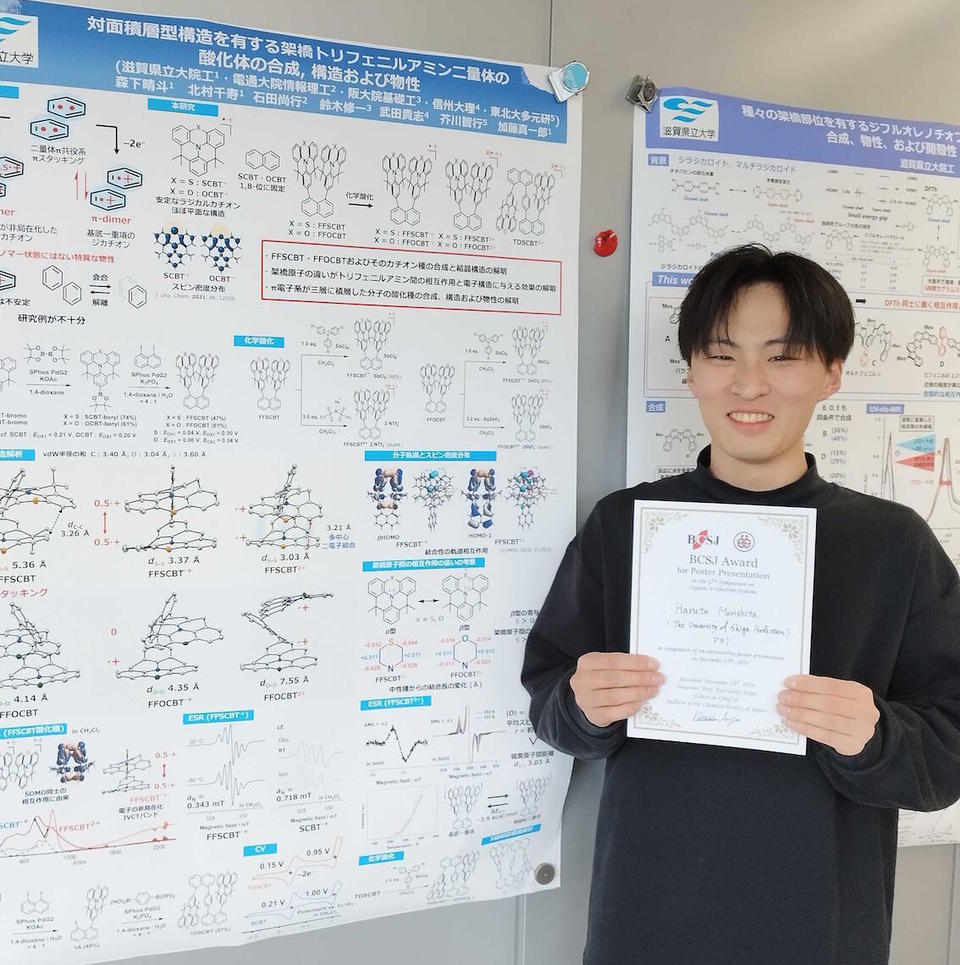

博士前期課程2回生の森下晴斗さんが第17回有機π電子系シンポジウムでポスター賞(BCSJ Award)を受賞しました

受賞者一覧は こちら

■題目:対面積層構造を有する架橋トリフェニルアミン二量体のカチオン種の合成,構造および物性

■発表者:森下晴斗、北村千寿、石田尚行、鈴木修一、武田貴志、芥川智行、加藤真一郎

■概要:一つの不対電子と一つのスピンを有する化学種はラジカルカチオンと呼ばれます。ラジカルカチオン同士、またはラジカルカチオンと中性種が近接した構造は、それぞれπ-dimer、π-merと呼ばれ、母体のラジカルカチオンでは見られない独特の物性を示すことから、新しい材料として興味がもたれています。しかし、ラジカルカチオンは一般に不安定であることに加え、近接した構造をとらせることは有機合成の観点から難しく、π-dimer、π-merの構造や物性は十分に検討されていませんでした。本研究では、独自に開発した安定なラジカルカチオンを構成要素として、対面積層構造を有する分子を設計し、安定なπ-dimer、π-merを合成することに成功しました。その結果、分子骨格に含まれる硫黄/酸素原子の違いなどを反映して、構造と物性が劇的に変化することがわかり、機能性材料に相応しいπ-dimer, π-merを合理的に設計・合成するための指針が得られました。今後は、ラジカルカチオンをレゴブロックのように見立てて、多彩な構造をもつ分子を開発していく予定です。

博士前期課程1回生の上西尚輝さんと世古口太貴さんが、プラスチック成形加工学会関西支部2024年度若手セミナーにおいて、優秀ポスター発表賞を受賞しました

1月9日に滋賀県立大学で開催されたプラスチック成形加工学会関西支部2024年度若手セミナーにおいて、博士前期課程1回生の上西尚輝さんと世古口太貴さんが優秀ポスター発表賞を受賞しました。

プラスチック成形加工学会関西支部の主催で毎年開催されるこの研究発表会では、プラスチック関連材料の構造やレオロジーに関する学生発表が行われ、その中から優秀な発表を行った学生に対して優秀ポスター発表賞が贈られています。今年度は26件の発表者の中から3件が表彰され、その中の2件に上西さんと世古口さんの発表が選ばれました。上西さんと世古口さんには表彰状と記念のトロフィーが贈呈されました。

■題目:ラマン分光法を用いた高密度ポリエチレンの流動結晶化挙動における前駆体の観察

■発表者:上西尚輝、木田拓充、竹下宏樹、徳満勝久

■概要:ポリエチレンなどの結晶性高分子材料は、溶融状態で強い流動を印加しながら結晶化を行うと、分子鎖が特定の方向に配向した配向結晶が得られ、高い弾性率と強度を示す材料が得られます。このような流動結晶化挙動を解明するために、本研究ではラマン分光法を用いて分子鎖スケールの結晶化挙動を直接観察しました。流動の速度・印加時間を変化させることで、最終的な結晶度や結晶化速度を別々に制御できることが明らかになりました。

■題目:X線散乱法とラマン分光法のその場測定によるエチレン/スチレン/ブタジエン3元共重合体の変形メカニズムの解明

■発表者:世古口太貴、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久、会田昭二郎((株)ブリヂストン)

■概要:熱可塑性エラストマーとして働く結晶性成分を含む共重合体内には、結晶構造、結晶高次構造、相分離構造等からなる複雑な構造が存在します。このような材料に力をかけ変形させると、材料全体に均一に応力が分散されるのではなく、変形の程度に応じた異なるタイミングで各相内に存在する分子鎖が応力を担うことになります。本研究では、エチレン/スチレン/ブタジエン3元共重合体を対象とし、X線散乱法とラマン分光法を相補的に組み合わせることにより、熱可塑性エラストマーの変形時の応力負荷状態を明らかにしました。

博士前期課程1回生の田中秀治さんと世古口太貴さんが、日本材料学会第116回高分子材料セミナーにおいて、学生優秀発表賞を受賞しました

日本材料学会高分子材料部門委員会の主催で毎年開催されるこの研究発表会では、高分子材料の構造やレオロジーに関する学生発表が行われ、その中から優秀な口頭発表を行った学生に対して学生優秀発表賞が贈られています。今年度は22件の発表者の中から3件が選出され、その中の2件に田中さんと世古口さんの発表が選ばれました。田中さんと世古口さんには表彰状が贈呈されました。

■題目:ガンマ線照射による架橋が及ぼす高密度ポリエチレンの力学物性と微視的構造への影響

■発表者:田中秀治、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久、出崎亮、前川康成(量子科学技術研究開発機構)、永濱毅紘、上田中隆志(滋賀県東北部工業技術センター)

■概要:ポリエチレンは軽量・安価で機械的特性や化学的安定性等に優れることから、最も広く使用されているプラスチック材料です。その一方で、その単純な化学構造のため、化学的方法では特性の改質が困難であることが弱点の一つとして挙げられます。本研究では、ポリエチレンに放射線を照射することによる架橋構造導入がもたらす力学物性の変化を詳細に検討し、分子構造・結晶構造の変化と関連付けながら理解しました。この手法は成形加工・梱包後に実施することが可能であるため、非常に適用範囲が広いプラスチックの改質方法として期待されています。

■題目:エチレン/スチレン/ブタジエン3元共重合体の高次構造と力学特性

■発表者:世古口太貴、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久、会田昭二郎((株)ブリヂストン)

■概要:近年利用が拡大しているバイオベースプラスチックの一つであるポリ乳酸の利用においては、結晶化の遅さが克服すべき課題として挙げられます。本研究では、ポリ乳酸と相溶でかつ特殊な分岐構造をもつ高分子をごく少量ブレンドするこがポリ乳酸の結晶化を促進することを、顕微鏡観察、小角・広角X線散乱等を用いることにより、メカニズムとともに示しました。ポリ乳酸の結晶化速度制御の新しい方法を提案した本研究は、高分子の核形成機構の理解の一助となるとともにポリ乳酸の利用拡大に貢献すると期待されます。新たなゴム材料として熱可塑性エラストマーが注目されています。化学的架橋により形成された網目構造を力学物性の起源とする従来のゴム材料は、高性能ではあるもののリサイクル利用が極めて困難であることが問題です。その弱点を克服しうる熱可塑性エラストマーは、一方で力学的性能が劣るという欠点も併せ持ちます。本研究では、結晶性成分、ゴム成分、ガラス成分を共重合により組み合わせた熱可塑性エラストマーが示す優れた力学物性の起源を、X線散乱法や各種分光法により明らかにしました。得られた成果は熱可塑性エラストマーの使用範囲拡大に貢献することが期待されています。

博士前期課程2回生の坂口紀彦さんが、第36回高分子加工技術討論会において、学生優秀発表賞を受賞しました

■題目:ポリ乳酸の結晶化および高次構造における分岐分子の添加効果

■発表者:坂口紀彦、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久

■概要:近年利用が拡大しているバイオベースプラスチックの一つであるポリ乳酸の利用においては、結晶化の遅さが克服すべき課題として挙げられます。本研究では、ポリ乳酸と相溶でかつ特殊な分岐構造をもつ高分子をごく少量ブレンドするこがポリ乳酸の結晶化を促進することを、顕微鏡観察、小角・広角X線散乱等を用いることにより、メカニズムとともに示しました。ポリ乳酸の結晶化速度制御の新しい方法を提案した本研究は、高分子の核形成機構の理解の一助となるとともにポリ乳酸の利用拡大に貢献すると期待されます。

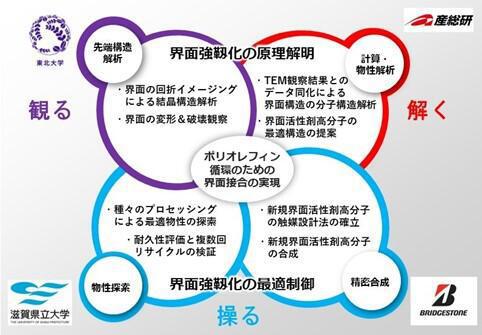

東北大学、産業技術総合研究所、および株式会社ブリヂストンと共同で、プラスチックの一種であるポリオレフィンのマテリアルリサイクル技術確立に向けた共同研究を開始しました。

本プロジェクトでは、ポリオレフィンを電子顕微鏡観察で「観る」、分子構造を解析して「解く」、様々な手法で最適な性質の材料を合成し「操る」技術を用いて、繰り返しリサイクルできる新しい資源循環型ポリオレフィン材料の開発指針の確立を目指します。

プレスリリース本文

■本学研究者:竹下宏樹准教授、木田拓充講師

■研究の背景:廃プラスチックは様々な化合物(不純物)が混合して構成されていますが、それらの分離は極めて難しいため現状は混在した状態で再生されています。一方で、再生されたプラスチックは不純物と結合する力が弱く、混ざった状態でリサイクルすると脆く壊れやすくなってしまうため、再生品としての利用範囲が限られている状況です。今後さらにプラスチックのマテリアルリサイクルを加速させるためには、不純物を分離せずに混在させた状態で、強度の高い再生素材を生み出す技術が求められています。

■今回の取り組み:このような状況に対し、廃プラスチックの構成比率が高いポリエチレンとポリプロピレンの界面(境界面)に、ブリヂストンが開発した日本発の高分子ESB(高機能性エチレン系熱可塑性エラストマー)を接着させることで、その界面が強靭化され、接合性が飛躍的に向上することが新たに判明しています。今回の研究では、ESBによるポリオレフィン特性の変化メカニズムを分子レベルで解明し、ESBの最適な分子設計を行うことで、ポリエチレンとポリプロピレンを使用した再生素材の強度を高めるとともに、その品質向上と高付加価値化を図ります。これにより、プラスチックの効果的なマテリアルリサイクルの実現に向けた可能性を検討します。

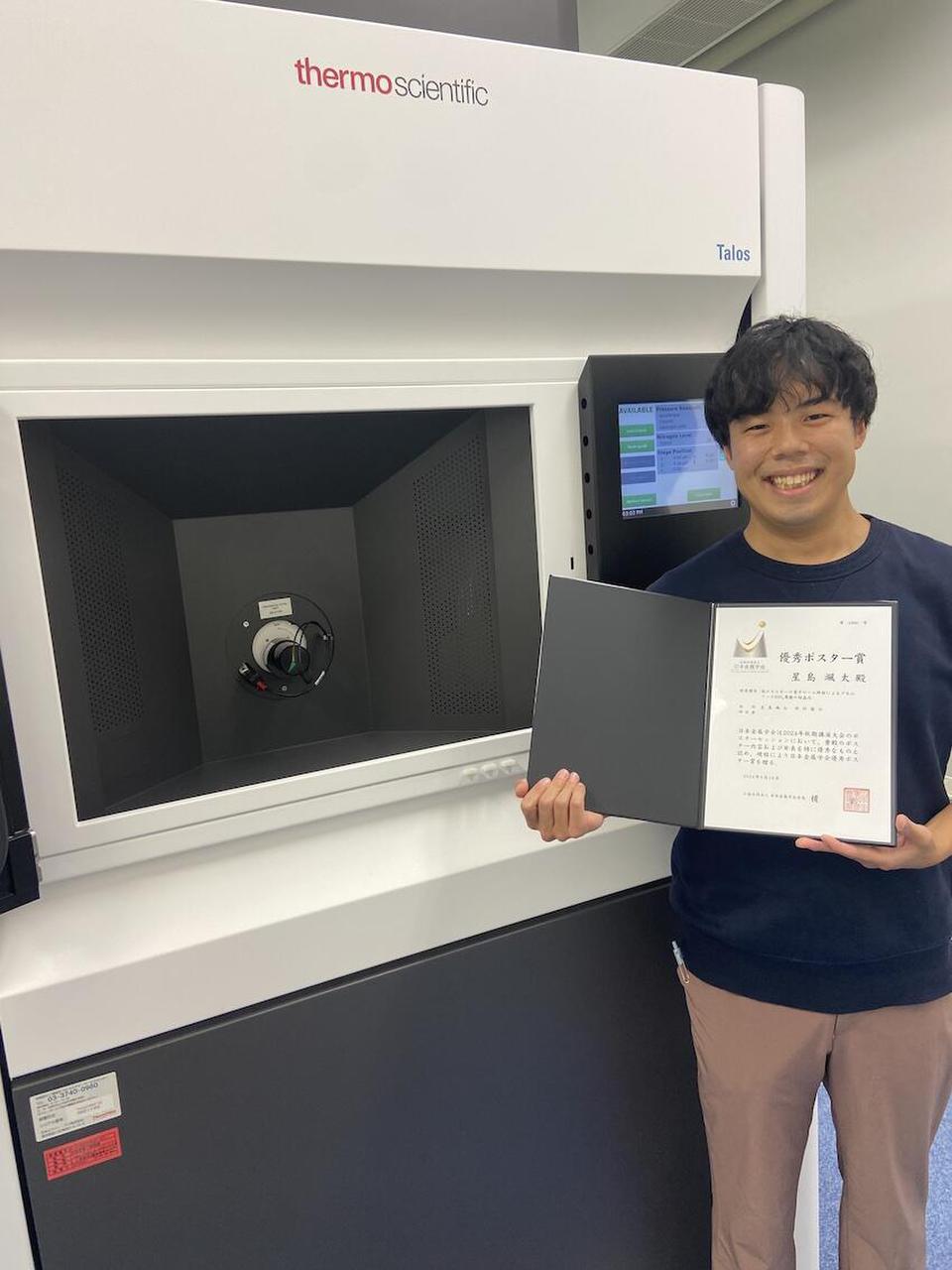

博士前期課程2回生の星島颯太さんが日本金属学会で優秀ポスター賞を受賞しました。

第175回秋期講演大会(9月18日~20日、大阪大学豊中キャンパス)初日のポスターセッションで319名の大学院生が研究成果を発表しました。42名の発表者に優秀ポスター賞が授与され、そのうちの一人として称えられました。

■題目:低エネルギーの電子ビーム照射によるアモルファスHfO2薄膜の結晶化

■発表者:星島颯太、仲村龍介

■概要:物質は電子に対して敏感に応答します。共有結合性の酸化物では応答が顕著です。電子ビームを照射すると、原子が一斉に変位して構造が転移することがあります。その性質を利用して、電荷を蓄える性質を示す強誘電性のハフニウム酸化物の結晶(相)の出現を試みています。透過型電子顕微鏡(FEI社Talos200FX)を駆使して、アモルファス(非晶質)状態*の薄膜に電子を照射しながら結晶が出現する過程をその場観察しました。透過型電子顕微鏡の下限のエネルギー40keVでアモルファスが結晶に転移しました。低エネルギーの電子ビームがこの物質の相転移の制御に有効であることを明らかにした成果です。

*固体結晶のような原子配列の長周期性がない状態

博士前期課程2回生の浅野航大さんが、日本セラミックス協会 ガラス部会 第55回若手セミナーで奨励ポスター賞を受賞しました。

■題目:Co2+含有アルカリホウケイ酸塩ガラス融液の光吸収と構造変化

■発表者:浅野航大、山田明寛、西脇瑞紀、松岡純

■概要:ガラスは一般的に原料を1000℃以上の高温で融解して作られます。晴れた日に白と黒の服では黒の服の方が熱くなるように、色と熱には密接な関係があります。そのため、ガラス融液の色は融液中での熱の伝わり方を通して、ガラスの製造効率や製品の均質性に関わる重要な物性です。しかし、1000℃以上の色を観察する市販の装置はなく、オリジナルの装置を用いて実験しています。本研究では、着色剤としてコバルトイオンを添加した異なるアルカリイオンを含むホウケイ酸塩ガラス*融液の温度に対する色の変化をその場観察しました。

いずれのガラスにおいても室温から徐々に温度を上げていくと、ピンク色から青色に変化する傾向を示しました。この色の変化は、ガラスを形成する網目構造の影響を受けて変化していることから、色の変化をガラス融液の構造変化で説明しました。

*ホウ酸(B2O3)とケイ酸(SiO2)を主成分とする特殊ガラス。ディスプレイ用の板ガラスや医薬品用の容器ガラスなど幅広く利用されています。

博士前期課程2回生の畑翔太郎さんが、マテリアルライフ学会 第35回研究発表会において「研究奨励賞」を受賞しました。

本賞は、大会2日間の間に行われた口頭発表の中で優秀な発表に贈られるもので、今回は14件の口頭発表から3件が選出され、その中の1件に本発表が選ばれました。他2件は大学教員であり、学生の受賞は畑翔太郎さんのみでした。

■題目:ポリシラン添加がシリコーンゴムの力学物性と架橋構造に与える影響

■発表者:畑翔太郎、 徳満勝久、竹下宏樹、木田拓充

■概要:シリコーンゴムは優れた柔軟性を示す材料であり、医療品や人工臓器など、我々の日常生活のさまざまな用途に用いられています。我々の研究グループでは、シリコーンゴムの調製段階において、ポリシランと呼ばれるケイ素化合物を添加することで、シリコーンゴムの柔軟性を劇的に向上する手法を発見しました。本研究では、シリコーンゴムにポリシランを添加した際の構造や力学物性の違いをさまざまな測定手法を駆使して観察・評価し、 ポリシラン添加によるシリコーンゴムの延性化メカニズムを提唱することに成功しました。

博士前期課程1回生の木村三士朗さんがInternational Discussion Meeting on Polymer Crystallization 2024において「Best Poster Award」を受賞しました

本賞は、大会初日・2日目に行われたポスター発表の中で優秀な発表に贈られるもので、今回は世界各国の学生ポスター発表30件から4件が選出され、その中の1件に本発表が選ばれました。

■題目:Structural Interpretation of Strain-Hardening Behavior of Semi-Crystalline Polymer Solids

■発表者:木村三士朗、木田拓充、竹下宏樹、徳満勝久

■概要:ポリエチレン(PE)などの結晶性高分子材料は、ひも状の分子鎖が部分的に結晶化することによって複雑な内部構造を形成し、これらの構造が力学物性に大きく影響を与えます。高分子材料は破断に至る前段階として応力値がひずみ(変形量)に対して増加する「ひずみ硬化挙動」が観察され、ひずみ硬化性が高い材料ほど材料の強度や耐久性が改善します。しかし、ひずみ硬化挙動における詳細な構造状態や物性との関係は十分理解されておりませんでした。本研究では、X線散乱測定やラマン分光測定を駆使することで、ひずみ硬化過程における結晶構造を詳細に解析し、ひずみ硬化挙動は非晶分子鎖のエントロピー弾性と、結晶構造の破砕である塑性流動の和で記載されることを明らかにしました。

博士前期課程の澤田奎湖さんがプラスチック成形加工学会第35回年次大会において優秀学生ポスター賞を受賞しました。

本賞は、1日目午後に行われたポスター発表の中で優秀な発表に贈られるもので、今回は57件のポスター発表から7件が選出され、その中の1件に本発表が選ばれました。同日夜に開催された懇親会において澤田さんには表彰楯が贈呈されました。

■題目:主鎖型液晶性高分子を含む高分子ブレンドの制振性

■発表者:澤田奎湖、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久

■概要:一般に、振動を制御するための材料としてはゴムなどの柔らかい材料が知られていますが、音響関連装置や電子部品等においては主鎖型液晶性高分子が使用されています。これは、液晶性高分子の特徴である高い剛性、大きな内部損失、寸法安定性等を利用したものです。本研究では、主鎖型液晶性高分子をブレンドすることにより汎用プラスチックに制振性を付与するための指針を得るために、ブレンド比率、相分離構造のサイズとドメインの配向、ドメイン内における液晶性高分子の配向等が制振性に及ぼす影響を系統的に明らかにしようとするものです。

博士前期課程の坂口紀彦さんがプラスチック成形加工学会第35回年次大会において優秀学生プレゼンテーション賞を受賞しました。

本賞は、学生の口頭発表の中で特に優秀な発表に贈られるもので、今回の年次大会の特別企画として行われました。審査対象となった学生8名の口頭発表のうち、最も優秀な1件として坂口さんの発表が選ばれました。同日夜に開催された懇親会において表彰楯が贈呈されました。

■題目:ポリ乳酸/ポリオキシメチレンブレンドにおけるポリ乳酸の結晶化挙動

■発表者:坂口紀彦、竹下宏樹、永田裕佳、木田拓充、徳満勝久

■概要:高分子材料は、単体で使われるだけではなく、複数の異なる高分子のブレンドとして使用されることも一般的です。そのような場合、材料の性質は、異種成分間の相分離や結晶化等により決まる高次構造に大きく依存します。本研究では、異なる2種類の結晶性高分子をブレンドした時の結晶化の特徴を、X線散乱法や誘電緩和測定等の様々な手法を使って明らかにしました。特に、先に結晶化する成分が形成する構造が、後から結晶化する成分にどのような影響を与えるかに着目しています。

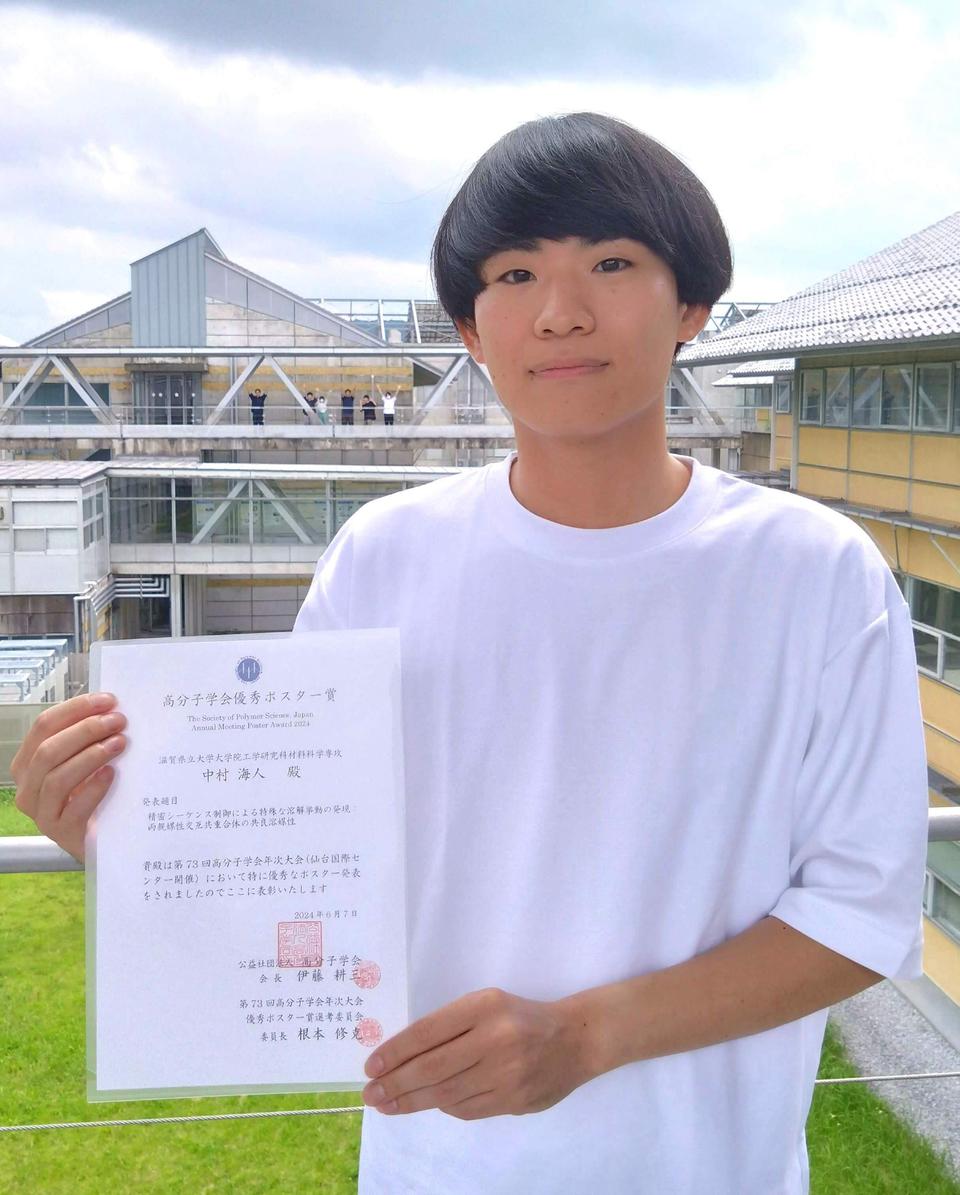

大学院博士前期課程の中村海人さんが第73回高分子学会年次大会優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会年次大会は、公益社団法人高分子学会が主催する三大行事のひとつであり、今回は6月5日〜7日に仙台国際センターにて開催されました。今回、約750件のポスター発表の中から、予稿原稿の内容による第一次審査、当日の発表をもとにした第二次審査を経て、56件の優秀ポスター賞が選出されました。

受賞者一覧

■題目:精密シーケンス制御による特殊な溶解挙動の発現:両親媒性交互共重合体の共良溶媒性

■発表者:中村海人、伊田翔平、井田大地(京都大学)、領木研之(京都大学)、寺島崇矢(京都大学)、金岡鐘局

■概要:「モノが溶ける/溶けない」といった溶液中での物質の振る舞いを理解することは、学術的にも産業的にも大変重要です。特に高分子は、構成する成分(モノマー)の組み合わせやその並び方(連鎖配列)によって溶解挙動が多様化し、さらに2種類の溶媒を組み合わせた系では複雑な挙動を示す可能性があります。発表者の研究グループでは最近、水との親和性が大きく異なるモノマーを交互に配列させたポリマー(両親媒性交互共重合体)が、室温で水にもエタノールにも溶けないにも関わらず、水とエタノールの混合溶媒には溶解するという極めて珍しい「共良溶媒性」現象を示すことを発見しました。本研究では、この特異的な現象の発現メカニズムについて種々の測定を通して考察するとともに、さまざまな構造を持つ両親媒性交互共重合体を合成し、混合溶媒中での溶解挙動を系統的に評価しました。

なお、中村さんの研究の一部は最近、英文学術論文としてアメリカ化学会が刊行する学術誌「Macromolecules」にも掲載されています。

論文へのリンク

大学院博士前期課程の木村三士朗さんが、日本レオロジー学会 第51年会において「Best Presentation賞」を受賞しました。

本賞は、1日目午前に行われたポスター発表の中で優秀な発表に贈られるもので、今回は50件のポスター発表から4件が選出され、その中の1件に本発表が選ばれました。

■題目:結晶性高分子のひずみ硬化挙動に与える延伸温度の影響

■発表者:木村三士朗、木田拓充、竹下宏樹、徳満勝久

■概要:ポリエチレン(PE)に代表される結晶性高分子材料は優れた力学物性を示しながら安価で軽量という特徴を有し、我々の日常生活で数多く使用されています。結晶性高分子は破壊に至る前段階として、変形量の増加とともに応力値が増加する「ひずみ硬化挙動」が観察され、ひずみ硬化性を向上させることで材料の強度や耐久性は大きく改善します。しかし、結晶性高分子は複雑な内部構造を有するために、ひずみ硬化挙動のメカニズムは十分に理解されていませんでした。本研究では、ひずみ硬化挙動に対する温度の影響に着目し、幅広い温度におけるひずみ硬化挙動を評価しました。低温領域におけるひずみ硬化挙動は非晶分子鎖の伸長、すなわちエントロピー弾性が支配的となりますが、高温領域では結晶構造の細分化が発生するため、結晶構造の塑性流動がひずみ硬化性を支配することを明らかにしました。

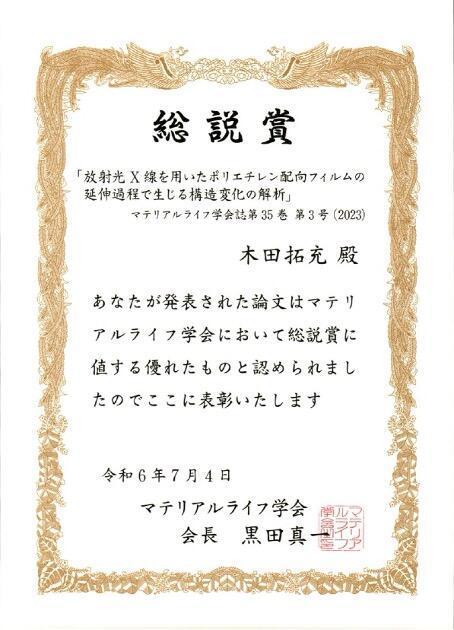

木田拓充講師がマテリアルライフ学会 総説賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会の総説賞は、昨年度一年間にマテリアルライフ学会誌に掲載された論文・総説の中で、特に優れた論文・総説に対して与えられます。なお、今回総説賞として選出された総説は、マテリアルライフ学会誌Vol. 35,No.3,pp.66-71(2023)に掲載されています。

■題目:放射光X線を用いたポリエチレン配向フィルムの延伸過程で生じる構造変化の解析

■受賞者:木田拓充

■概要:配向ポリエチレンフィルムの一軸延伸過程で生じる構造変化を、ステップサイクル試験過程において放射光X線を用いたWAXDおよびSAXSのin situ測定を行うことによって、結晶性高分子のユニークな変形メカニズムが明らかにしました。短時間での構造解析を可能とする放射光X線を用いた測定の有効性を理解するうえでも非常に優れた論文であると評価されています。

木田拓充講師がプラスチック成形加工学会 若手奨励賞および論文賞を受賞しました。

若手奨励賞は、プラスチック成形加工および関連分野における若手研究者・技術者の活発な研究を奨励し、将来において、プラスチック成形加工および関連分野の発展のために貢献が期待できる人材に対して与えられます。また、論文賞は過去一年間における「成形加工」誌に掲載された研究論文を対象に、独創性・工学的寄与と波及効果・努力度 などの観点から最も優秀と認められる2編以内の論文を表彰するものです。

若手奨励賞

■題目:Rheo-Raman分光法を用いた結晶性高分子の一軸変形メカニズムの解明

■受賞者:木田拓充

■概要:ポリエチレンなどの結晶性高分子材料は、他の材料では達成できない優れた延伸性や靭性を有しており、我々の日常生活で数多く使われています。しかし、結晶性高分子が示す優れた力学物性の発現メカニズムは未だに十分理解されておらず、以前から精力的に研究が行われてきました。本研究では、分子レベルの情報を観察することができるRaman分光法を用いて、結晶性高分子の一軸引張試験を行いながら、同時にRaman分光測定を実施する新たな測定手法(Rheo-Raman分光法)を開発しました。Rheo-Raman分光法を用いることで、結晶性高分子の引張試験過程で生じる分子レベルの変形挙動を直接・リアルタイムで観察することが可能となり、結晶性高分子の高性能化・高機能化に繋がる知見が得られました。

論文賞

■題目:ポリプロピレンのせん断誘起結晶化に及ぼす繊維状結晶核剤の影響

■受賞者:Khunanya Janchai、井上貴博、岩崎祥平、木田拓充、山口政之

■概要:ポリプロピレンは代表的な結晶性高分子であり、溶融状態でせん断流を印加すると、分子鎖が流動方向へ配向することで配向結晶が形成し、材料の弾性率や強度が著しく向上します。このような配向結晶を形成させるためには、非常に強いせん断流を印加する必要があり、実際の成形加工条件では配向結晶の形成が困難な場合がありました。本研究では、近年開発された繊維状結晶核剤を用いることで、弱いせん断流の印加だけで配向結晶が形成されることを明らかにし、繊維状結晶核剤が配向結晶の形成に与える影響を多角的に評価しました。

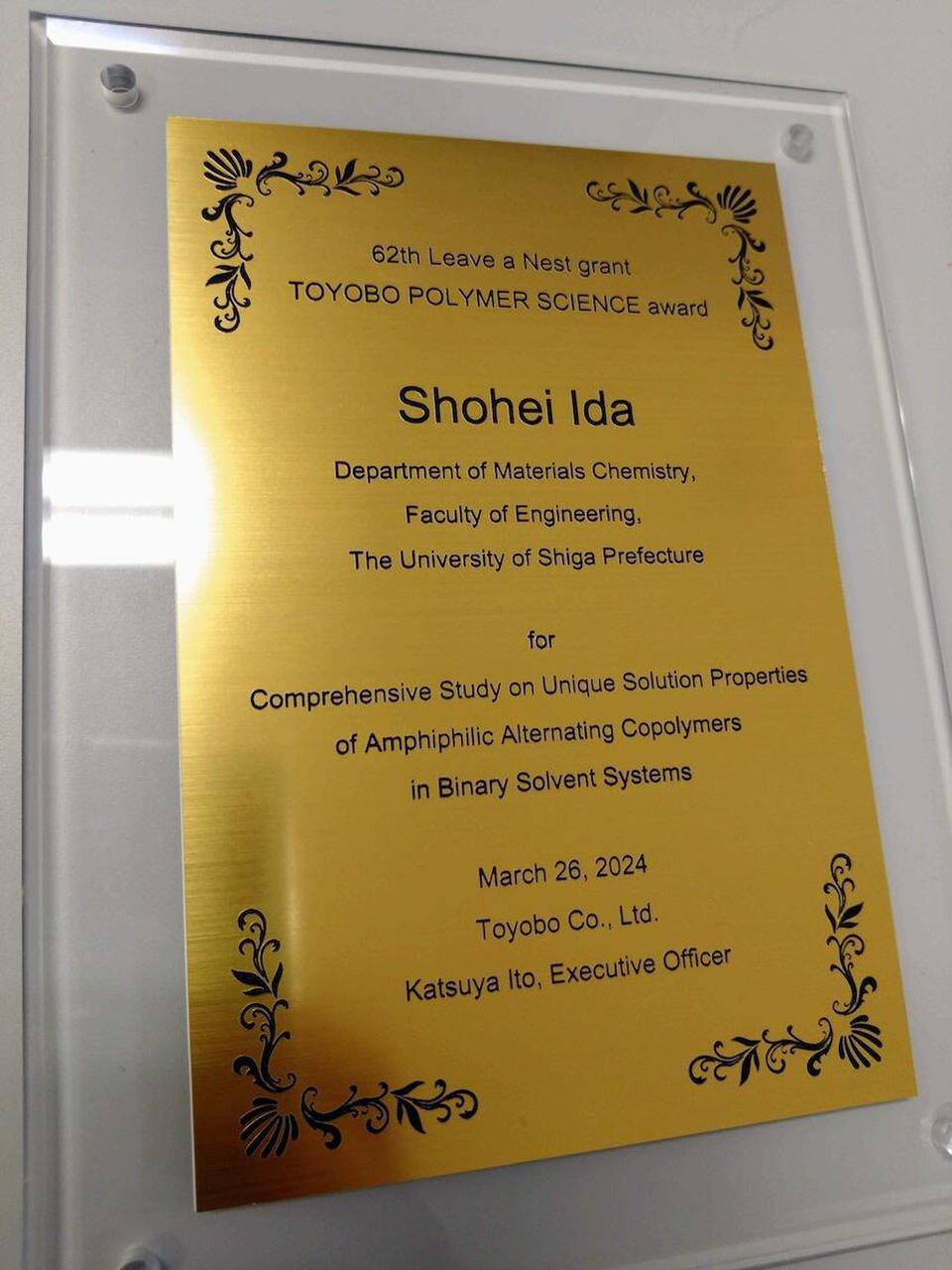

伊田翔平講師が第62回リバネス研究費 東洋紡高分子科学賞を授与されました。

■課題名:両親媒性交互共重合体が混合溶媒中で示す特異的溶解性の包括的理解

■概要:「溶ける・溶けない」といった現象に代表されるように、高分子が溶液中で見せる振る舞いを理解することは、高分子科学における最も基礎的かつ重要な研究領域です。特に、複数の成分(モノマー)から成る高分子が見せる振る舞いを理解することは、タンパク質が多種のアミノ酸から成る高分子であることを踏まえると、高分子材料科学だけでなく、生命現象の理解にも繋がる発展性を秘めた分野と言えます。本研究では、このような高分子の溶液中での挙動の本質的理解に繋げるため、水との親和性が大きく異なる2つのモノマーが交互に配列した両親媒性高分子共重合体を精密に合成するとともに、これらが水を含む混合溶媒中で示す特異な溶解性の機構解明を目的としています。

伊田翔平講師が江野科学振興財団賞を授与されました。

■課題名:均一分散したゴム状ナノドメイン構造の機能により湿潤環境でも高い強度を保つゲル材料の創出

■概要:網目状の高分子の内部に多量の水を保持した高分子ヒドロゲルは、医用材料やライフサイエンス分野をはじめ、さまざまな応用が期待される材料です。一方、構成成分の大半が水であるため、一般に強度が低く、特に使用環境として想定される水中をはじめとする湿潤環境下では水を吸い込んでさらに弱くなります。本研究では、ゲルの材料としての汎用性および信頼性を向上させるため、合成技術を駆使して内部のナノ構造に精密にゴム成分を組み込むことで、湿潤環境下における高強度化の実現を目指します。

材料化学科4回生の世古口太貴さんが、プラスチック成形加工学会関西支部「2023年度若手セミナー」において、優秀発表賞を受賞しました。

■題目:結晶性成分を含む熱可塑性エラストマーの力学物性発現機構

■発表者:世古口太貴、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久、会田昭二郎(株式会社ブリヂストン)

■概要:近年、自動車用タイヤを始めとするゴム材料においても、リサイクル性が求められるようになり、長らく使用されてきた加硫とカーボンブラック等による補強ゴムに代替可能な新規ゴム材料が求められています。本研究では、合成ゴムの成分とプラスチックの成分を巧みに組み合わせることにより、従来のゴム材料の力学的物性を凌駕する性質を獲得することに成功した新しいゴム材料を対象としました。各種力学試験、小角・広角X線散乱法、ラマン分光法等を相補的に組み合わせることにより、その優れた力学物性をもたらす起源の一端を分子構造と高次構造から解き明かしました。本研究の成果は、リサイクル可能な新しいゴム材料の材料設計の指針として役立つことが期待されます。

博士前期課程2回生の田中萌さんが、第9回材料WEEK材料シンポジウム「若手学生研究発表会」において「優秀発表賞」を受賞しました。

博士前期課程2回生の田中萌さん(指導教員:秋山毅准教授)が、2023年10月10日~11日に開催された日本材料学会主催の第9回材料WEEK材料シンポジウム「若手学生研究発表会」にて、「優秀発表賞」を受賞しました。この賞は、上記シンポジウムでの83件の若手学生研究発表の中から選出された8件の発表に贈られるもので、受賞者の田中さんには表彰状が贈られました。

■題目:水溶性フラーレン重合体の作製および有機薄膜太陽電池への応用

■発表者:田中萌、秋山毅、奥健夫

■概要:フラーレンC60とエチレンジアミンからなる付加体は、n型半導体として機能し、有機薄膜太陽電池の部材として適用可能です。今回発表した研究では、フラーレンC60と環状オリゴ糖であるγ-シクロデキストリンからなる水溶性錯体に、エチレンジアミンを添加するとn型半導体として機能する水溶性付加体が得られることを示しました。あわせて、この付加体の生成機構や構造について系統的に検討し、論じました。

受賞の詳細はこちらを御覧ください。

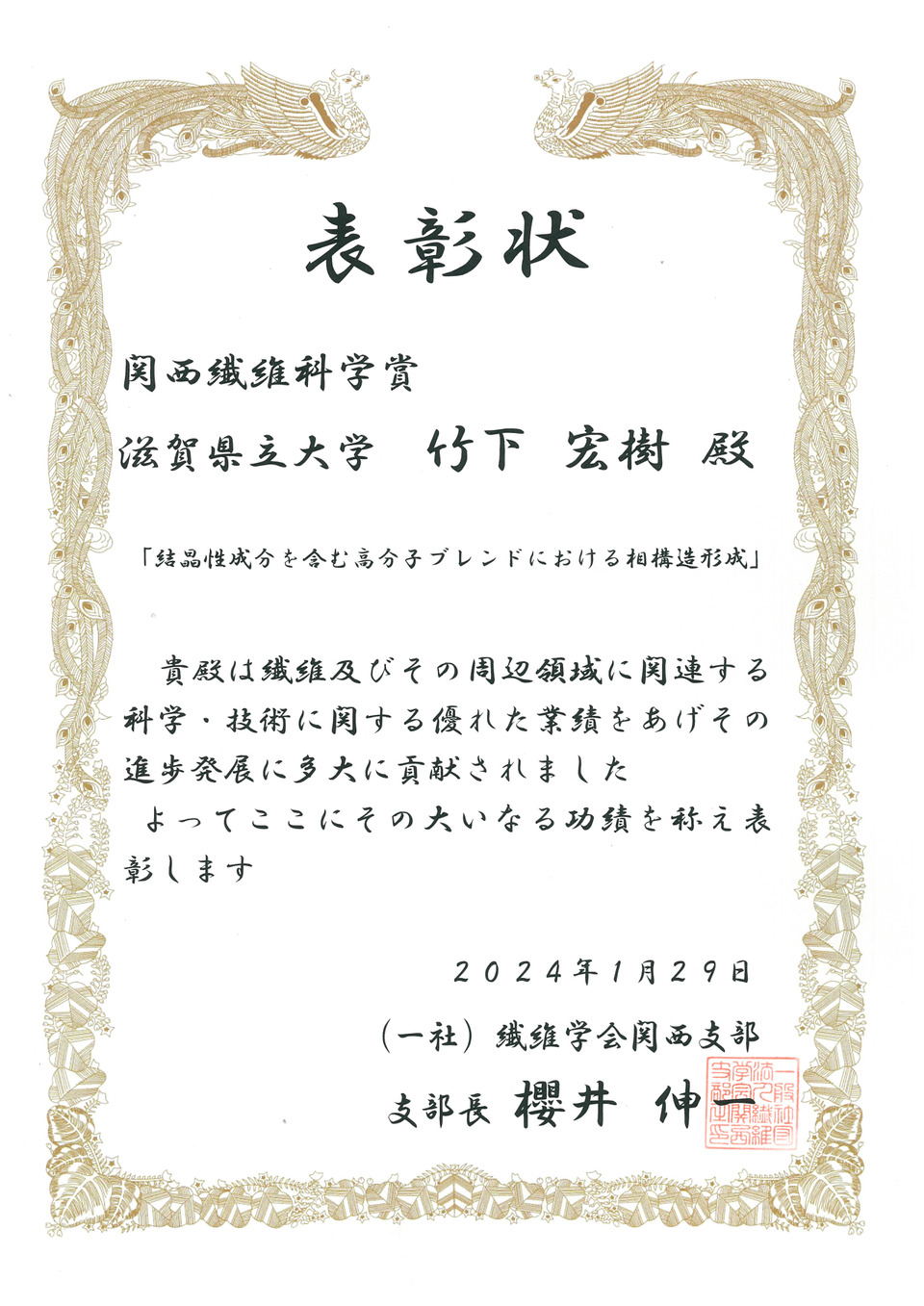

竹下宏樹 准教授が、令和5年度関西繊維科学賞を受賞しました。

■題 目:結晶性成分を含む高分子ブレンドにおける相構造形成

■概 要:高分子材料を利用する際においては、複数種類の高分子が目的に応じて組み合わされて使われることが一般的です。複数種類の高分子をブレンドしたときに現れる物性は、それぞれの高分子性質の単純な足し算で決まるわけではなく、材料がどのような相構造を形成するかに大きく左右されます。さらに、ブレンドする高分子の中に結晶化する成分が含まれる場合には、状況は更に複雑となるため、相構造形成を支配する様々な要素を切り分けて理解する必要があります。本受賞研究では、結晶性成分のみからなる二成分高分子ブレンドを対象とし、各成分が時間差をもって結晶化することにより形成される相構造の特徴と形成メカニズムを明らかにすることに成功しました。

博士前期課程の太田鈴菜さんが、第35回高分子加工技術研究会において学生優秀発表賞を受賞しました。

この賞は、プラスチック成形加工学会が年に2回開催する全国大会のひとつである「成形加工シンポジア」のポスターセッションにおいて、優れた発表を行った若手研究者に送られるものです。今年度は、120件の発表から12件が優秀ポスター賞に選出され、その中の2件として太田さんと西山さんの発表が選ばれました。学会初日にホテルメトロポリタン山形で開催された表彰式において、表彰状と記念の盾が贈呈されました。

■題目:ケミカルリサイクルを企図したバイオベースポリマーの結晶化における構造形成

■発表者:西山亜希、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久、野村琴広(東京都立大学)

■概要:近年、バイオベースポリマーの開発が盛んです。本研究では、植物由来原料のみから合成され、使用後はモノマー単位に変換・再利用(ケミカルリサイクル)が可能となるよう分子設計されたポリマーを新たに開発し、その結晶化挙動と力学物性について検討しました。その結果、分子内の植物由来分子ならではの構造が、結晶化挙動と結晶構造・結晶高次構造に重要な役割を果たしていることを見出しました。

■題目:感温性高分子マイクロゲルのコロイド結晶化における転移挙動

■発表者:太田鈴菜、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久

■概要:固体コロイド粒子が分散液中で配列するコロイド結晶化については古くから多くの研究があります。しかし、粒子に働く重力の影響や粒子・溶媒間の屈折率差等の理由により検討が困難で、未解明な部分も数多く残されています。本発表では、温度により大きさが変化する高分子マイクロゲルを用いてコロイド結晶化の転移挙動を検討しました。その結果、結晶化時の粒子体積分率によって形成される結晶形が異なること、条件によっては結晶化後に結晶転移が起こることなど、固体コロイド系では未解明であったことを明らかにしました。

博士前期課程の太田鈴菜さんが、第35回高分子加工技術研究会において学生優秀発表賞を受賞しました。

■題目:感温性高分子マイクロゲルのコロイド結晶化過程における転移挙動の解明

■発表者:太田鈴菜、竹下宏樹、木田拓充、徳満勝久

■概要:コロイド結晶化については、主に固体分散系において様々な観点から実験・検討が行われていますが、未解明な点も多くあります。本発表では粒径の揃った感温性高分子マイクロゲルを用いてコロイド結晶化の転移挙動について検討を行いました。その結果、温度すなわち結晶化時の粒子体積分率によって形成される結晶形が異なることが分かりました。さらに、粒子の拡散速度等によっては結晶後に結晶転移が起こることも分かりました。

木田拓充講師の研究課題がJSTの「さきがけ」に採択されました

「戦略的創造研究推進事業」は、国が定める戦略的な目標等の達成に向けた革新的技術シーズの創出を目指す研究開発プログラムであり、そのメニューの一つである『さきがけ』は、我が国が直面する重要な課題の克服に向けて、独創的・挑戦的かつ国際的に高水準の発展が見込まれる先駆的な目的基礎研究を推進し、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションの源泉となる、新たな科学知識に基づく創造的な革新的技術のシーズ(新技術シーズ)を世界に先駆けて創出することを目的とされています。

そのために、研究総括が定めた研究領域運営方針の下、研究総括が選んだ若手研究者が、研究領域内および研究領域間で異分野の研究者ネットワークを形成しながら、若手ならではのチャレンジングな個人型研究を推進するものであり、さまざまな研究推進サポートを受けながら研究成果の最大化および研究者としての成長が大いに期待される「若手研究者の登竜門」で、採択されることが非常に難しい「狭き門」と言われています。

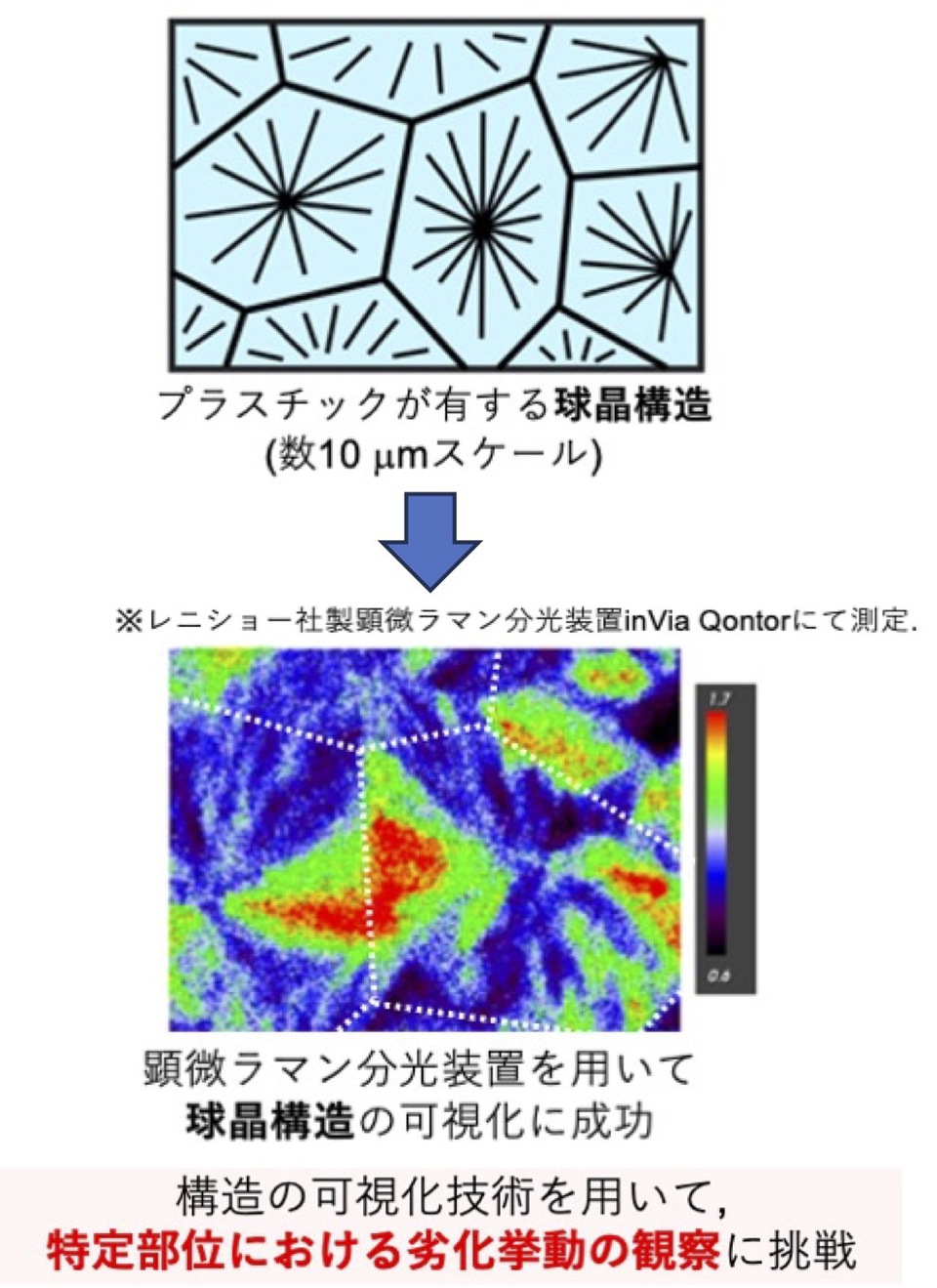

■研究課題名:プラスチックの不均一分解の可視化技術開発と分解メカニズムの解明

■研究者:木田拓充講師(工学部ガラス工学研究センター(材料化学科兼務))

■概要:プラスチックは今日、我々の日常生活に欠かすことのできない重要な材料となっています。しかし、近年では使用に伴う「劣化」が進行することで、プラスチック製品が突然破壊することや徐々にマイクロプラスチックとして環境に流れ出てしまうことが問題点として指摘されてきました。そのため、プラスチックの劣化メカニズムについて世界中で研究が行われています。しかし、プラスチックは内部にnmスケールからmmスケールまでの幅広いスケールにわたる複雑な構造を有しており、劣化メカニズムを理解することが非常に困難でした。本研究では、我々が有する「精密合成」技術と「レオ・オプティクス」技術を組み合わせることにより、プラスチックの分解挙動をマルチスケールで評価を行い、複雑な劣化のメカニズムを解明することに挑戦します。

博士前期課程1回生の谷口真梧さんが、日本セラミックス協会 第36回秋季シンポジウムで優秀講演奨励賞を受賞しました。

■題目: ホウケイ酸塩ガラスの異方性の発現と網目構造の変化

■発表者: 谷口真梧1、山田明寛1、柴田大輔2、松岡純1 (1 滋賀県立大学、2 立命館大学SRセンター)

■概要:ガラス材料は、一般的に硬さや屈折率などに方向性をもたない「等方性」材料として広く利用されています。しかしながら、ある特定の分子構造をもつガラスに力を加えて変形させると、その構造が規則的に再配列し、性質に方向性をもつ「異方性ガラス」となることがあります。ホウケイ酸塩ガラス*中には、ホウ素イオンが三つの酸素イオンに囲まれた三角形型の構造(3配位ホウ素)が部分的に存在し、それらが不規則に繋がることで多数の分子群を形成しています。これらの分子は加わる力に応じて再配列を起こし、異方性ガラスとなる可能性があります。本研究では、約4万気圧、最高600℃の高温高圧条件で引張りの力をホウケイ酸塩ガラスに加えることで、異方性ガラスの合成に成功しました。さらに、強力なX線を用いて分子構造の配列を調べたところ、3配位ホウ素が引張の力の方向へ配列していることを明らかにしました。

現在は、より大きな変形をガラスに与えることでさらに大きな異方性をもつガラスの合成に挑戦しています。

* ホウ酸(B2O3)とケイ酸(SiO2)を主成分とする特殊ガラス。ディスプレイ用の板ガラスや医薬品の容器用など幅広く利用されています。

ガラス工学研究センター 西脇瑞紀 講師が、日本セラミックス協会 第17回関西支部学術講演会で学術講演奨励賞を受賞しました。

■題目:非定常核形成の時間発展を簡単に推定できる差分方程式の発見

■発表者:西脇瑞紀、重富尚太

■概要:ガラス製品の製造プロセスにおいて、ガラスの中に結晶が発生することがあります。それらはガラスの透明性や耐久性などの機能に大きな影響力を持つため、自由に制御することを目指して昔から室内実験を通して調べられてきました。本研究では、結晶の核*が生まれる勢い (核形成速度) を表現する数式が楕円テータ関数という特殊な関数でも表現できることに注目し、その数学的な性質を利用して計算を行いました。その結果、異なる時刻における核形成速度どうしを結びつける方程式を発見しました。この方程式を使えば、核形成速度がある時間帯でしか測定できないような状況でも、前後の時間変化を正確に予測することができます。すなわち、室内実験にかかる時間や労力等のコストの削減に役立つことが期待されます。

*核:エネルギー的に安定な新しい相に属する分子のクラスター。

博士前期課程の林秀哉さんが第72回高分子学会年次大会優秀ポスター賞を受賞しました

受賞者一覧(PDF)

■題目:多分岐星型ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)の分岐数およびコア構造設計に基づく凝集制御

■発表者:林秀哉、伊田翔平、金岡鐘局

■概要:温度変化に応答して水への溶解性を大きく変化させる高分子材料は、センシング材料や薬物送達材料など、バイオマテリアルの分野を中心にさまざまな応用が期待されています。ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)は代表的な温度応答性ポリマーとして知られており、冷水には溶けることができますが、温水になると不溶化して一気に凝集します。本研究では、中央の核に数十本のポリマーが結合した「多分岐星型ポリマー」とすることにより、その分岐数に応じて温水中で形成する凝集体のサイズが制御可能であることを新たに見出しました。この凝集挙動の制御により、温度応答性ポリマーの応用可能性が拡がるものと期待されます。

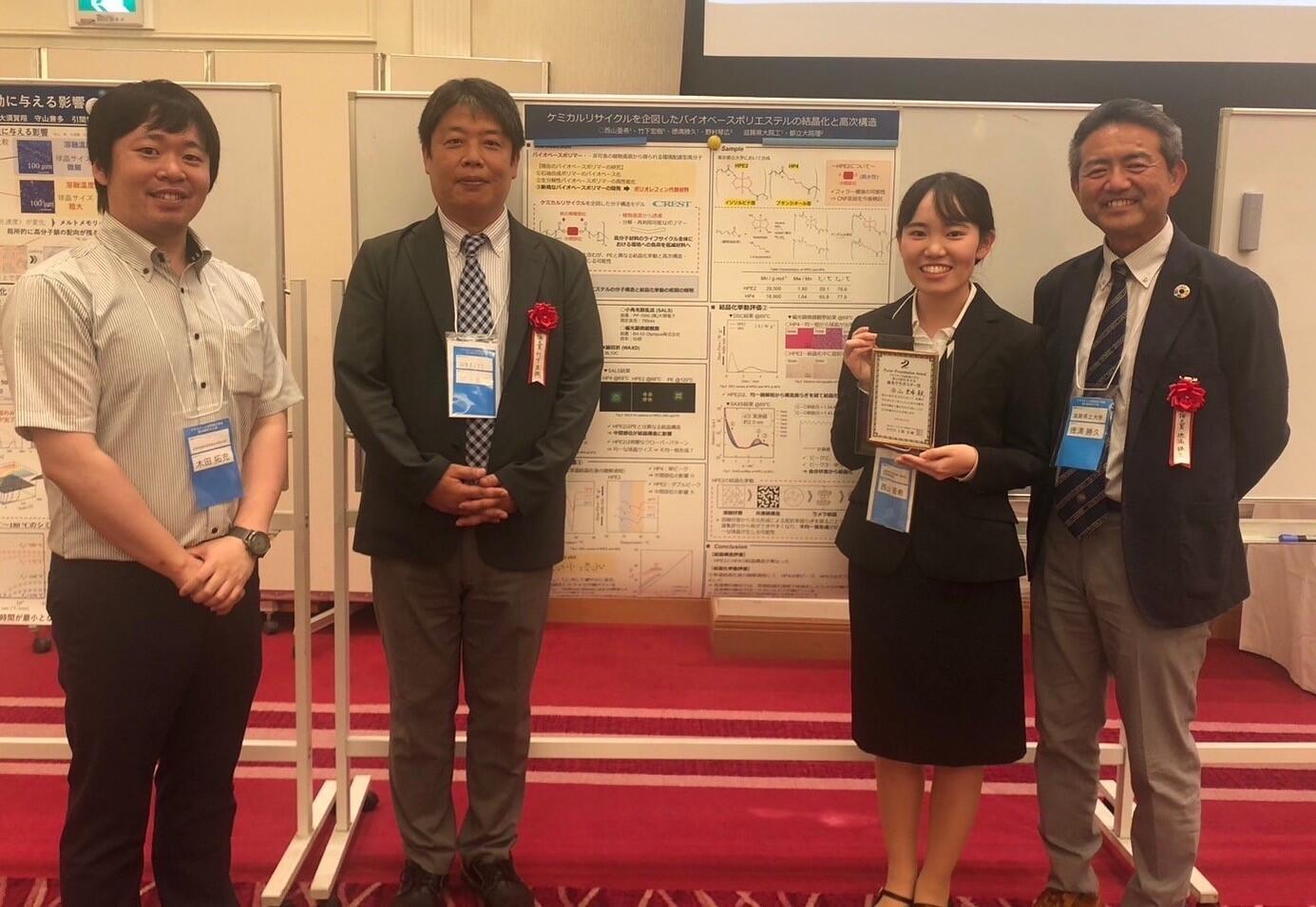

博士前期課程の西山亜希さんがプラスチック成形加工学会第34回年次大会において「優秀学生ポスター賞」を受賞しました

本賞は、1日目午後に行われたポスター発表の中で優秀な発表に贈られるもので、今回は47件のポスター発表から5件が選出され、その中の1件に本発表が選ばれました。同日夜に開催された懇親会において西山さんには表彰楯が授与されました。

■題 目:ケミカルリサイクルを企図したバイオベースポリエステルの結晶化と高次構造

■発表者:西山亜希、竹下宏樹、徳満勝久、野村琴広(東京都立大学)

■概 要:石油系高分子材料の代替材料としてバイオベースポリマーの開発が盛んです。特に、植物由来原料のみから合成され、使用後はモノマー単位に変換・再利用(ケミカルリサイクル)が可能となるよう分子設計されたポリマーが近年注目を集めています。本研究では、ケミカルリサイクルを企図した新規なバイオベースポリエステルとして、構造の一部が異なるいくつかのポリマーの結晶化挙動および高次構造と分子構造の相関について検討しました。その結果、分子間相互作用の強い結合中間部位が結晶化前の構造形成に重要な役割を果たしており、それが結晶化挙動と結晶化後の高次構造にも強く影響を与えることが明らかとなりました。

徳満勝久教授、竹下宏樹准教授がプラスチック成形加工学会の論文賞を受賞し、第34回年次大会・総会において表彰されました

本賞は、毎年度プラスチック成形加工学会誌に掲載された論文の中で選考委員会にて1件選ばれる賞であり、6月21日に開催された学会総会後の賞表彰式にて授与されました。

■題 目:レーザーラマン分光法を用いたポリスチレン射出成形品の分子配向解析

■発表者: 垰 幸作、山田浩二、東 青史、籠 恵太郎、竹下宏樹、徳満勝久(大阪産業技術研究所、滋賀県立大学)

■概 要: 寸法精度が高く、かつ短時間で大量に製造できるため、樹脂成形品の多くに射出成形が用いられます。その製造プロセスから、射出成形品の内部は複雑な分子配向を示し、この分子配向は成形品の物性と密接に関係するため、配向度や配向方向の分布といった詳細な分子配向状態の解析が望まれます。本論文では、分子振動軸に対する偏光子及び検光子の角度がラマン散乱光に及ぼす影響を明らかにすることで、ポリスチレン射出成形品において、従来報告されていた配向度の情報に加え、配向方向についてもミクロンオーダーで解析しました。また、成形品における残留分子配向が、動的粘弾性や加熱収縮の挙動に影響を及ぼすことを見出しました。本論文の成果は、樹脂部品の製造工程における品質管理や、高機能樹脂部品の開発現場などでの活用が期待されます。

大学院博士前期課程の奥村吏来さんが、The 9th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologiesにおいて「Student Award」を受賞しました。

■題 目:Effects of copper substitution on electronic structures and photoelectric conversion properties in methylammonium-based perovskite solar cells

■発表者: Riku Okumura, Takeo Oku, Atsushi Suzuki, Sakiko Fukunishi, Tomoharu Tachikawa, and Tomoya Hasegawa

■概 要: ペロブスカイト結晶を用いた太陽電池は高い変換効率を示すため、世界的に注目されています。本研究は、第一原理バンド構造計算から、Cu・有機カチオン添加による短絡電流密度・耐久性向上を予測し、実験でデバイス特性を実証したもので、ペロブスカイト太陽電池の電子状態制御により、長期安定性と光電変換効率のさらなる向上可能性を示唆するものです。本研究は、大阪ガスケミカル株式会社フロンティアマテリアル研究所との共同研究によるものです。

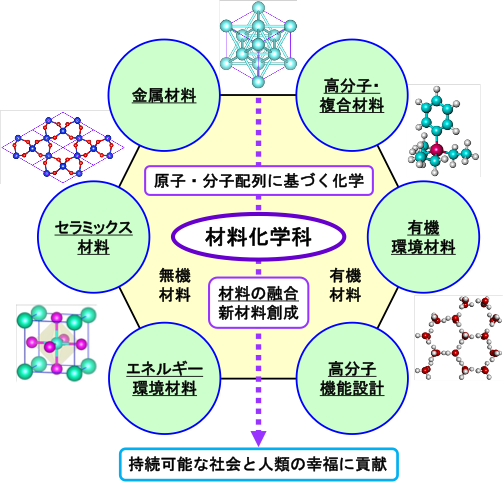

令和5年春、滋賀県立大学工学部材料科学科は名称を「材料化学科」に変更します。

*学科名変更に関する公式インフォメーション

*滋賀県立大学材料科学科 材料化学科へ名称変更(2023春)

動画1動画2